103824 visitas

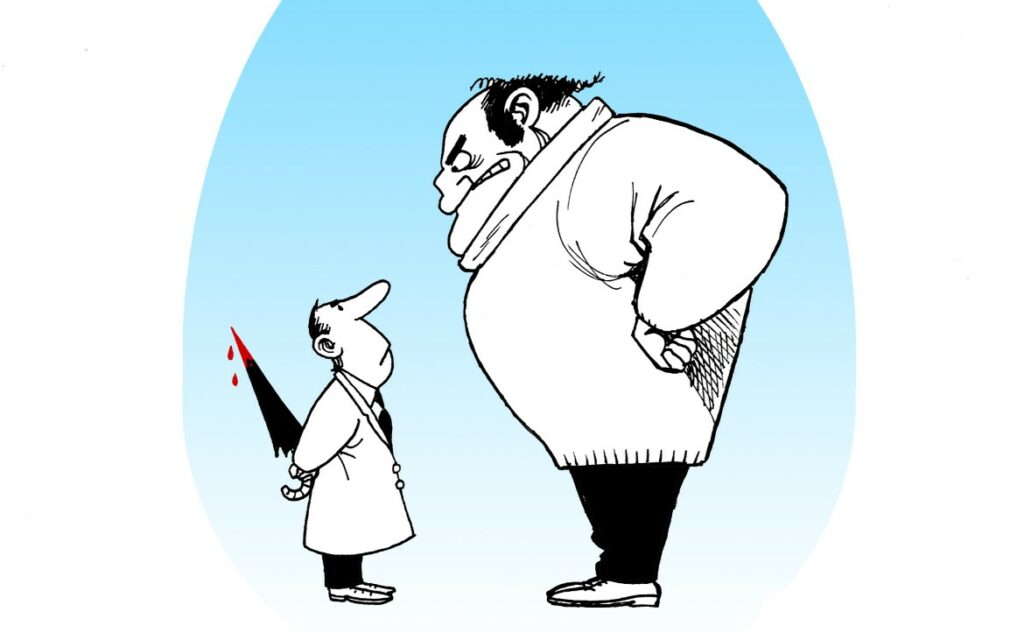

CAPITULO XVII. GROSEROS NO, GRACIAS

Tan solo tuvo que esperar unos pocos minutos. El funcionario del ayuntamiento hizo su entrada en el andén de la estación del metro.

Durante los breves minutos que esperara a su víctima, Eloy no se sintió tranquilo como en otras ocasiones. Nervioso, había comprobado que tan solo él, en esos momentos, esperaba en el andén por el que debía hacer su entrada el empleado del censo. Enfrente, una pared llena de anuncios, separaba esa mitad de la estación de la otra parte, la parte con el andén donde se detenían los trenes que circulaban en sentido contrario.

De modo que todo estaba saliendo a pedir de boca. Pero Eloy seguía nervioso. Durante el tiempo de espera, no paró de mirar de reojo a las escaleras por donde se accedía al andén que ocupaba. Temía que, de un momento a otro, entraría alguna persona más, aparte de aquella a la que esperaba. Pero no entró nadie. Cuando el funcionario bajó al andén, sólo él y Eloy se hallaban en la estación en esos instantes.

El hombre se colocó, tal y como lo hacía siempre, en el extremo del andén más cercano al túnel por el que debía aparecer el transporte. Y, como también hacía habitualmente, sus pies quedaron al borde mismo del final del andén. Era facilísimo empujarle.

El tren se acercó. Un viento repentino fue el primer anuncio de su llegada. Luego, el funcionario asomó un poco su cabeza hacia el túnel para comprobar que las luces delanteras del primer vagón del convoy se acercaban a la estación. Eloy se colocó tras el funcionario, que no se apercibió de la proximidad de su único compañero de estación.

Durante los segundos en que el tren se acercaba a la luz de la estación, Eloy se consiguió serenar. Su corazón, que había estado latiendo desbocadamente, volvió a recuperar su ritmo normal. Pese a estar en tensión, había dominado sus nervios y sus manos, fuera ahora de los bolsillos y caídas naturalmente a lo largo de sus costados, estaban preparadas para empujar al hombre que tenía delante.

El tren metió su cabeza en la estación. La parte delantera del primer vagón ya circulaba, todavía a una velocidad respetable, junto al andén.

Los dedos de Eloy, tensos, se prepararon para actuar en una décima de segundo. El funcionario solo prestaba su atención al metro que llegaba.

Esos escasos segundos le parecieron a Eloy una eternidad.

Como si viera la escena ralentizada, se apercibió que solo quedaba un metro entre el morro del convoy y su funcionario. Era el momento.

Su cerebro quizá llegó a dar la orden, pero sus manos solo hicieron un levísimo movimiento de contracción sin moverse de sus costados.

El tren entró por completo en la estación y frenó totalmente, acabando de detenerse por completo.

El funcionario entró al último vagón del metro, tras pulsar la palanca de apertura de puerta. El tren iba medio vacío y el hombre encontró, fácilmente, asiento en el vagón. Eloy se había quedado inmóvil en la misma posición que ocupaba desde hacía ya más de un minuto.

El convoy cerró sus puertas y reemprendió su camino. El funcionario, sentado cómodamente en su asiento y ajeno a lo que había estado a punto de ocurrirle, se alejó de Eloy y desapareció por el túnel con su transporte público.

El asesino educado permaneció inmóvil y con la mente cruzada por miles de pensamientos desordenados. No reaccionaba. Seguía allí, sólo, en un extremo del andén y cerca del foso de la vía, preguntándose qué es lo que había ocurrido.

Solo cuando el ruido de dos o tres personas que entraban en la estación llegó a sus oídos, volvió a la realidad. Miró a la gente que llegaba al andén y dio media vuelta, volviendo sobre sus pasos.

Salió a la calle por el mismo lugar por el que había entrado. Instintivamente, echó a andar hacia el centro.

Fue caminando unos diez minutos sin acertar a ordenar sus confusos pensamientos. Luego, sintió un vacío en el estómago y recordó que no había comido.

Se metió en el primer restaurante que encontró y se sentó a una mesa. Leyó la carta y pidió un menú que le apetecía. Comió. En bastante cantidad y con una calidad en la elaboración de los platos que le sorprendió gratamente.

Después del postre, saboreando un café y fumando un cigarrillo, se volvió a sorprender de sí mismo: se notaba contento, de muy buen humor.

Fue entonces cuando decidió analizar lo que había ocurrido. Desde el día anterior había desaparecido de su mente el funcionario como su siguiente víctima. La conversación de la última tarde con los periodistas en la “Moby” había metido en su cerebro la obsesión por el crimen del futbolista.

Además, el funcionario no había sido alguien que despertara la atención de Eloy con su comportamiento grosero, sino que, nuestro hombre, por primera vez, había escogido esa profesión para buscar entre sus representantes una víctima.

Pensó que la elección del funcionario como víctima había resultado forzada. No se produjo de forma natural como en los casos anteriores. Eloy consideraba natural el elegir a una persona como blanco de su ira por el comportamiento de ésta.

Tampoco se había sentido bien durante el día. Algo, no había sabido qué ni tampoco ahora lograba averiguarlo, le parecía que no andaba bien; algo le estuvo diciendo durante las últimas horas que no debía cometer ese crimen.

Sea como fuere, Eloy se sentía bien no habiendo acabado con el empleado del ayuntamiento. Pese a recordar que las circunstancias que rodearon el momento cumbre eran las idóneas, no le importó no haber actuado en esta ocasión.

Un hombre había salvado su vida, sin saberlo. El asesino educado había perdonado por primera vez.

Sus planes no se cumplirían. La sexta víctima se había escapado de su destino. Pero nadie, aparte del propio Eloy, lo sabría nunca.

Decidió que lo mejor era olvidar por completo al empleado del censo. Ahora tenía que concentrarse para afrontar el reto que iba a suponer matar al futbolista Tomás López.

Y fue ese reto el que hizo que en sus pensamientos no hubiera lugar para otra cosa que no fuera calcular el último crimen.

El asesino educado estaba a punto de concluir sus andanzas. Y podía darse por satisfecho con respecto a su habilidad, hasta el momento, para acabar con la vida de los groseros con los que se había topado. Nunca dejó la menor pista que pudiera proporcionar a la policía algún indicio sobre su identidad.

Se dijo que solo quedaba una vez más y ya estaría acabada su tarea. Si hasta ese momento había logrado salir impune de sus crímenes, debía ocurrir lo mismo la última vez.

Pero, para ello, debería extremar sus precauciones; calcular bien todos sus movimientos y ejecutarlos con la máxima precisión. Iba a afrontar el reto más grande al que jamás se hubiera enfrentado en su vida. Y sería el último.

Después de matar al futbolista, la carrera del asesino educado habría llegado a su fin. Desaparecería del mapa y la opinión pública, tarde o temprano, terminaría olvidándole.

Los crímenes que había cometido quedarían sin resolver. Y no se volverían a recibir llamadas ni anónimos en la redacción del “Guardián”.

Pensó en Lokis y sonrió con tristeza. Se le habría acabado la fama y los reportajes sobre su asesino. Volvería a ser un borrachín sin futuro. Se dijo que él no podía hacer nada por el reportero. Ya había hecho suficiente.

¿Y después de cometer su último ajusticiamiento? Solo le quedaría esperar su propia muerte. Tras seis crímenes, el asesino educado dejaría de vivir sin que nadie lo supiera. Sin que nadie hubiera averiguado que el tal asesino estuvo condenado a morir desde antes de cometer su primer crimen. Borró de su mente aquellos pensamientos y dejó que volvieran a entrar en ella los que hacían referencia a la preparación de la muerte de López. Le fascinaba todo lo que rodeaba esa ejecución. Los riesgos que rodeaban el asunto, hacían que éste fuera más excitante que ningún otro. Además, había adquirido una experiencia en matar que hacía que resultara como un juego. Era un profesional del crimen a esas alturas. Y el caso Tomás López era el juego más divertido de todos. Como tal, como un juego apasionante y con un alto grado de dificultad, se planteaba Eloy la cuestión. Y estaba dispuesto a vencer aquel grado de dificultad. Sería como su reválida en el crimen.

Toda la tarde estuvo pensando en ello. Tanto es así, que casi se le pasó el ir a buscar a Miriam a su hora habitual. Cuando llegó a la “Moby”, la chica acababa de entrar en ella y Lokis hacía un rato que se había marchado.

Aquella noche fue la primera en bastante tiempo que Miriam y él durmieron por separado, cada uno en su casa; desde que volviera del pueblecito costero habían compartido todas sus noches.

En la cama, a solas, fumando un cigarrillo, Eloy pensó en que, prácticamente, era ya nueve de febrero. Quedaban un mes y tres días para el partido del año. No tenía demasiado tiempo.

Se durmió pensando en ello.

Durante el resto del mes de febrero, Eloy preparó todo concienzudamente. Primero se preocupó del arma.

No podía comprar un arma de las características que necesitaba por carecer de licencia para su tenencia. Aunque podía conseguir una licencia de caza en breve tiempo, tampoco podría tener acceso al arma idónea, ya que tan solo en caza mayor se empleaban armas que él pudiera utilizar el domingo fatídico y, para conseguir ese tipo de licencia, el tiempo ya era más largo y no la tendría para la fecha del encuentro de fútbol.

Buscó entre las tiendas que, bajo mano, podían venderle un arma sin el correspondiente permiso. Pero no terminaba de convencerle el asunto; no se fiaba de los vendedores. Comprando un arma de las características que necesitaba, se fijarían, indefectiblemente, en él. La policía terminaría por encontrarle.

Pensó que qué podía importarle ser cogido por la policía después de cometer su último crimen y sin posibilidad, por su parte, de seguir viviendo mucho tiempo. Pero descubrió, con cierta sorpresa, que sí le importaba. Quería conseguir terminar su “trabajo” sin ser descubierto. Era una cuestión de principios. Siempre le había gustado el trabajo bien hecho. Y la discreción.

Pensó, también, en lo de que no le quedaría mucho tiempo de vida después de lo de López y repasó las fechas. Sería doce de marzo; la revisión que confirmó su enfermedad… ¿cuándo se había producido? Recordó que fue el quince de septiembre del año anterior. Se cumplirían, por lo tanto, seis meses cuando matara a López. Por un momento le asaltó una preocupación: ¿y si no llegaba al doce de marzo en buenas condiciones físicas? Hasta el momento no se había encontrado mal, pero Gay le había avisado de que, en los últimos

tiempos de la enfermedad, necesitaría medicinas muy fuertes para aliviar los dolores.

Se dijo que aguantaría como pudiera hasta haber cometido su sexto y último asesinato. Después, ya recurriría a los médicos.

Otra duda que no había tenido hasta entonces anidó en su razonar. Los futbolistas se lesionaban, o estaban en baja forma física y sus entrenadores los dejaban en el banquillo. ¿Y si López, el día elegido, no formaba con su equipo? Reflexionó. En todo caso, decidió, eso no dependía de él. Además, el tal López parecía ser titular indiscutible en el Atletas y, en cuanto a las lesiones, tendría que confiar en la suerte.

En cualquier caso, él prepararía todo para acabar con el defensa. Luego, si por las circunstancias que fueran no estaba López en el campo, la carrera del asesino educado habría terminado con antelación a lo previsto. O, en todo caso, siempre podría disparar contra algún espectador, algún forofo de uno u otro equipo –daba lo mismo, todos eran iguales- que se pasaban los partidos insultando y viendo solamente las faltas que cometían los jugadores del conjunto contrario.

Suspiró. Decidió que haría eso.

Arregló el asunto del arma, finalmente. Tras desechar la idea de robar, con nocturnidad, preparación y precaución, en el arsenal de algún cuartel del ejército en la ciudad, le dijo a Miriam que se iba un par de días entre semana a descansar al mismo pueblo costero en el que pasara unos días por navidad. Hizo un viaje al país vecino y, en la capital de éste, efectuó la compra que no se atrevía a hacer en su país ni en su ciudad.

Compró, además, suficiente munición para poder entrenarse durante tres semanas y estuvo muy atento cuando el empleado de la armería le explicó el funcionamiento del arma y la forma de desmontarla. No solo no le pidieron permiso ni dato alguno para realizar la compra del fusil automático, sino que le salió sensiblemente más barato de precio de lo que le hubiera costado en su ciudad.

Cambió sus costumbres matutinas. Cogía el coche y salía de la ciudad. A unos kilómetros de distancia, en el lugar más alejado de la civilización que encontró, se estuvo entrenando de lunes a viernes durante dos semanas. Su puntería, que no era mala ya en un principio, mejoró hasta límites insospechados.

Miriam se sorprendió cuando, el domingo veintiséis de febrero, Eloy la dejó sola para irse por la tarde al fútbol. Pero la relación entre los dos seguía siendo perfecta y la chica no protestó. En el fondo, la mayoría de hombres que conocía eran aficionados a algún deporte y los fines de semana solían, o bien practicarlo, o bien asistir a él.

En el estadio, el Oriental recibía al Ciudadmóvil, penúltimo clasificado de la liga, en lo que se presumía un partido fácil para los locales. Entre eso y que ya empezaba a hacer buen tiempo y la gente salía de la ciudad los fines de semana, el estadio no presentaba más de media entrada de asistencia.

Eloy compró una entrada de Tribuna y, desde allí, buscó con la mirada el lugar que le parecía mejor, en todo el estadio, para apostarse el día del partido elegido. Decidió que el único lugar donde le sería fácil confundirse con la gente era en General, en lo más alto de todo el estadio. Escogió el gol sur, o sea, detrás de una de las porterías, para asistir al partido que se jugaría dos semanas después.

En el descanso dejó su localidad y se fue a la de General. Subió hasta la barandilla del final de la grada y contempló el terreno de juego. Los jugadores, desde allí, parecían hormigas durante ese segundo tiempo, pero comprendió que no tendría dificultad para atisbar al tal López, mucho menos a través de la mirilla telescópica de su fusil automático.

Observó todos los lugares de la localidad en la que se encontraba y concluyó que solamente por fuera de la barandilla estaría garantizado que ninguna cámara de televisión podría enfocarle. Además le escondería del resto de espectadores que, con seguridad, llenarían el estadio –de General a Tribuna- aquel domingo y que estarían pendientes de lo que sucediera en el césped; él quedaría por detrás de todos ellos.

El riesgo era que estaría, prácticamente, colgado sobre el suelo, a muchos metros, por fuera de la barandilla.

Un griterío le distrajo de sus pensamientos. El Oriental acababa de abrir el marcador. Todavía marcaría otro gol antes de acabar el partido.

Eloy seguía ahora con más detenimiento que antes los resultados ligueros y la clasificación. El Oriental, durante las últimas semanas, había conseguido reducir la distancia con el Atletas y ahora un solo punto separaba a los dos equipos. Por lo tanto, estaba garantizada la emoción del partido que nuestro hombre esperaba. Habría un lleno total. Y todas las radios y televisiones

informarían sobre el gran enfrentamiento. El asesinato de López sería algo de un impacto enorme en la sociedad.

Sonrió al pensarlo. Cuando terminó el partido decidió por dónde saldría de detrás de la barandilla tras el disparo. Dejaría allí el arma. Recorrería, por fuera siempre, un trecho desde donde habría disparado y por la misma General, pero por el lado opuesto del gol sur, se mezclaría con la gente. Luego, a la salida, no tendría problema aunque efectuaran registros si conservaba su sangre fría. Y en mantener la sangre fría era un consumado maestro.

“¿Y desde fuera del estadio?”, se preguntó. Quizá algún policía o un simple espectador pudiera verle agazapado tras la barandilla y medio colgando.

No lo creía. Era antes y después del encuentro cuando los policías deambulaban por esa zona para evitar los disturbios que solían provocar los enfrentamientos entre extremistas de cada afición. Y los espectadores estaban en el estadio durante el partido. Para cuando todos estuvieran por fuera, él ya habría cumplido sus objetivos. Desde que disparara al futbolista hasta que todos reaccionaran, él ya estaría mezclado con el resto de aficionados.

Salió del estadio al que volvería dos domingos después. Y volvió a casa de Miriam. Terminó de pasar el día con ella y durmieron juntos.

La semana siguiente siguió con sus entrenamientos lejos de la ciudad. Su puntería era perfecta. Había casi agotado las municiones que comprara en el país vecino. Pero todavía le quedaban las necesarias.

El fin de semana salió con Miriam, sábado y domingo, a comer fuera. Y lo hicieron no muy lejos del lugar por donde Eloy se había estado entrenando.

El lunes repasó los resultados de la jornada futbolística y la clasificación. Comprobó que el Atletas viajaría a su ciudad con el punto de ventaja sobre el Oriental –la emoción seguía, pues, garantizada- y que López seguía siendo titular en su equipo y que no solo no se había lesionado, sino que continuaba cargándose jugadores de los equipos contrarios.

El martes le recordó a Lokis lo del pase de prensa y, el jueves, se vio en la “Moby” con éste y con Alberto. El jefe de la sección de deportes del “Guardián” le entregó el pase prometido.

-Cuídalo.

-No te preocupes. Te lo devuelvo el lunes –sonrió Eloy-. Y muchas gracias.

El viernes pensó en si sería mejor no pasar el fin de semana con Miriam, pero finalmente decidió hacerlo.

El sábado salieron a comer por la ciudad, pasearon y fueron al teatro. Vieron una comedia, flojita, pero con una buena interpretación de sus protagonistas. Decidieron que no había estado mal.

El domingo, después de comer, Eloy fue al cuarto de baño de su casa y guardó su arma desmontada y la munición en una bolsa de plástico que llevaba pegada a su tripa, bajo la camisa, el jersey y la cazadora recién comprada. Comprobó que tenía en el bolsillo de ésta una fuerte cuerda.

Se despidió de Miriam y se encaminó al estadio del Oriental. A las cuatro y cuarto esperó junto a una de las puertas a ver si reconocía a algún periodista. Todo estaba lleno de gente y de policía.

Unos minutos después creyó ver en una de las personas que iban a entrar, a un compañero de Alberto Pi en “El Guardián”. Recordaba haberles visto juntos en la “Moby”.

Pasó detrás del cronista del diario, enseñando –como aquel- su pase de prensa y evitando el registro al que todos los espectadores que querían traspasar las puertas de acceso al recinto eran sometidos.

Ya estaba dentro. Dio la vuelta a la enorme construcción y entró al campo por la zona sur. Subió escaleras tras escaleras hasta acceder a la localidad de General. Allí, siguió subiendo, hasta alcanzar el lugar más alto. Fue hasta la barandilla y miró desde ella hacia la ciudad.

A las cinco y un par de minutos, los equipos saltaron al terreno de juego. Una pita recibió al Atletas, que salió un poco antes que su oponente, al que recibieron con una estruendosa ovación.

Los dos conjuntos se hicieron las fotos de rigor en el centro del campo y luego se colocaron adecuadamente a lo largo del césped. Los fotógrafos y periodistas fueron saliendo del terreno. Las televisiones tenían sus cámaras apostadas para dar cuenta, después, de todos los detalles del partido. Los locutores entrevistaban a entrenadores y suplentes en las bandas.

El árbitro sorteó campo y, luego, se preparó para pitar el inicio del encuentro.

El ambiente era tremendo. El griterío, ensordecedor. Sonó el silbato. El partido dio comienzo.

En General, en lo más alto de todo, apoyado en solitario en la barandilla, Eloy sintió una punzada de emoción en su pecho. Había llegado la hora de la verdad.