111961 visitas

CAPITULO XVIII. JUEGO LIMPIO

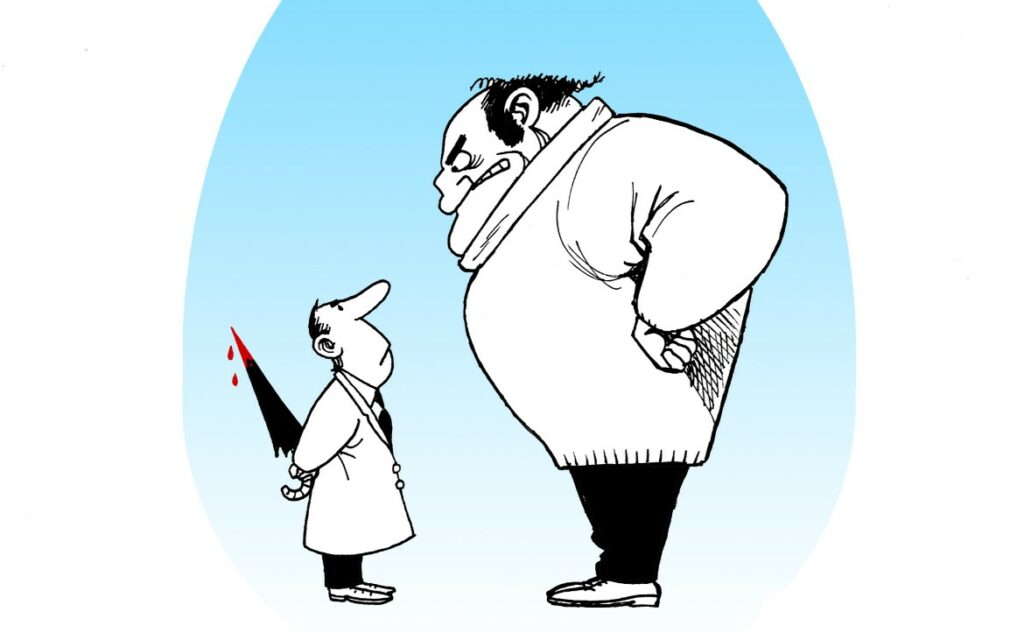

El inicio del encuentro ya indicó lo que iba a ser el resto del partido. El equipo local se lanzó a un ataque sin tregua; los visitantes parecían dispuestos a aguantar durante noventa minutos con una defensa férrea, integrada por nueve jugadores metidos en su parcela de campo, cada vez más atrás, por delante de

su guardameta; tan sólo un delantero del conjunto atlético intentaba, en solitario, luchar con la avanzada retaguardia del club orientalista.

Y, capitaneando la zaga del líder de la clasificación, estaba Tomás López, el objetivo de Eloy Schneider.

Eloy había estado atento durante la semana a las declaraciones pre-partido de los entrenadores. Sabía de antemano que López estaría presente en el partido del siglo.

El asesino educado fue pensando en el momento idóneo para irse al lugar elegido desde el que disparar sobre el defensa. Cuando se cumplía el minuto diez del primer tiempo, nuestro hombre permanecía tranquilo observando con detenimiento lo que ocurría en el estadio, sobre todo en los graderíos. Había una nutrida representación de seguidores del equipo visitante, pero la mayoría de ellos se hallaban concentrados en la zona del gol norte, justo detrás de la portería contraria a donde se encontraba Eloy. Eran los más vociferantes y, presumiblemente, violentos hinchas atléticos, y a su alrededor, numerosa representación policial vigilaba y controlaba sus movimientos.

La hinchada local portaba numerosos petardos, sobre todo los aficionados que abarrotaban –como lo estaba todo el estadio, las localidades de General. Eloy se fijó en las tracas que, a su alrededor, la gente preparaba, con seguridad para lanzarlas y hacerlas estallar en el momento en que el conjunto local marcara algún gol.

Confió en que se produjera más de un gol. Le facilitaría el conseguir que el ruido de su disparo quedara ahogado por el estruendo de los petardos. Ya había pensado en ese detalle. Pero no le preocupaba excesivamente. En el partido de quince días atrás, pequeñas explosiones de esporádicos cohetes lanzados por aficionados, no llamaban la atención de nadie. Los asistentes a los partidos de fútbol estaban acostumbrados a ello.

Se fijó en los aficionados. Todos tenían el rostro transfigurado. La rabia hacia los colores contrarios y, también, hacia el trío arbitral –el juez de la contienda y sus dos auxiliares- se hacía patente en sus expresiones. No disfrutaban viendo un espectáculo deportivo. Aquello era una guerra para ellos. Y el equipo contrario era el enemigo.

Quedaba claro que el club al que pertenecían eran los buenos de aquella guerra. Cualquier entrada que hicieran sus jugadores, por punible que fuera,

les parecía reglamentaria. Y si el árbitro pitaba una falta en contra, sus ciegos cerebros veían en ello un complot gubernamental para evitar que su equipo quedara campeón.

Sintió asco. Asco por toda aquella gente que, pudiendo disfrutar la tarde del domingo con un encuentro deportivo de la máxima calidad –teóricamente- , escogían sufrir y pasarlo fatal. Los insultos, continuos, hacia jugadores contrarios y árbitros, llenaban el ambiente.

Eloy se dijo que el asesino educado tendría que exterminar al noventa por ciento de los presentes en el estadio. Sonrió con tristeza al pensarlo y volvió su atención a lo que ocurría sobre el terreno de juego, allá abajo, a lo lejos.

López corrió para interceptar el avance del extremo izquierda local y lo hizo; como era habitual cuando López entraba al jugador al que marcaba, el exterior cayó al suelo y se dolió de la patada que el defensa visitante acababa de propinarle justo a la altura del tobillo.

El estadio rugió casi al unísono. Se pedía la cabeza del carnicero. Eloy no rugió con sus compañeros de localidad, pero la rabia le invadió. López apareció ante sus ojos como si le viera a través de la mirilla de su fusil automático y un dedo de su mano derecha hizo el gesto de apretar un imaginario gatillo.

El asesino educado se estaba dejando contagiar, como el resto de espectadores, por la rabia y el odio hacia los contrarios. En este caso hacia el defensa López. Pero Eloy necesitaba ese sentimiento para poder actuar luego y cumplir con el cometido que le había llevado esa tarde al fútbol.

Algunos petardos sonaron al ser estallados por espectadores impacientes o que presentían la ausencia de goles en esa tarde deportiva. Eloy sonrió. Nadie daba la menor importancia a las explosiones. Delante de nuestro hombre, un espectador hizo estallar una pequeña traca. Nadie se inmutó ni se volvió a mirarle.

Se acercaba el descanso. Solo quedaban un par de minutos de juego de la primera parte. Eloy decidió que acabaría con el defensa al principio de la segunda mitad.

El árbitro pitó el final de la primera parte bajo el estruendo de una bronca fenomenal. Los equipos se retiraron a los vestuarios y por los altavoces del campo, como sucediera antes de comenzar el partido, volvió a sonar el himno

del conjunto local. Era otro de aquellos espantosos himnos deportivos, que parecían un atentado en toda regla contra el arte musical.

Eloy se relajó en el descanso, sentado en el cemento de la grada. Había pasado todo el primer tiempo de pie; no entendía por qué pudiendo estar sentados, los espectadores de General se empeñaban en ver los partidos de pie. Era una cadena; los jugadores saltaban al campo y los de la primera fila se levantaban, haciendo que los de la segunda se incorporaran también. Y así sucesivamente. Luego, hasta el descanso, no había forma de sentarse. Al comenzar la segunda parte, lo mismo. Y a ver el resto del juego en pie.

El ruido de la gente dedicando una sonora pitada a los jugadores del Atletas al saltar de nuevo al campo, avisó a Eloy de que la segunda parte iba a dar inicio.

Efectivamente, así fue. En cinco minutos, el árbitro daba el pitido correspondiente para la reanudación del juego.

El Oriental había puesto el balón en movimiento en esta segunda mitad y la atención de los casi noventa mil espectadores que abarrotaban el estadio volvió a centrarse en el césped y en lo que en él ocurría.

Eloy decidió que era el momento. Volvió a la barandilla y desde allí miró hacia el campo y los espectadores cercanos. Nadie parecía prestarle atención. Se sentó en la barandilla con su pierna derecha por fuera y luego pasó la otra. Se quedó allí, con los pies apoyados en la suficientemente ancha cornisa bajo la que, a muchos metros de distancia, estaba el suelo de la ciudad.

Se agachó. A través de la rendija que tenía ante sus ojos, miró hacia delante. Nadie le miraba o, por lo menos, miraba hacia donde él se hallaba. Echó un vistazo al campo. Su visión cubría solo de medio campo hasta la línea de fondo de la portería del gol norte. Era la zona correspondiente al terreno del Atletas en esta segunda parte. Podía ver a López, como una hormiga, capitaneando la defensa de su equipo. Sacó la cuerda y se ató con pericia a la barandilla, por la cintura; aseguró la atadura pasándose la soga bajo las axilas y comprobó, como hiciera dos semanas antes, la fortaleza de la baranda.

Una vez estabilizado volvió a mirar hacia abajo, hacia fuera del estadio. Sonrió. Todo salía como había calculado, aunque fuese por el momento.

Un petardo lanzado por un espectador cercano a él, le sobresaltó y se movió peligrosamente en la cornisa; pero estaba bien asegurado a la barandilla.

Se tranquilizó y despegó bajo su camisa la bolsa que contenía el fusil automático y la munición. Sacó las piezas del arma y guardó, de nuevo, el plástico en su bolsillo. Montó el arma y la cargó. Metió la punta del pequeño fusil automático a través de la rendija de la barandilla que tenía ante su cara y puso su ojo derecho, cerrando el izquierdo, en la mirilla del arma.

Vio a López ante él. Sonrió. Pensó “ahí está”. Quitó el seguro del arma.

En esos momentos, el tal López derribaba al borde del área al extremo derecho local. El rugido del público coincidió con la señalización de la falta correspondiente por parte del árbitro. Era una falta peligrosísima. La pelota se situó casi encima de la línea frontal del área grande del equipo visitante, un poco escorada la posición hacia la banda izquierda del ataque local. Los dos especialistas del Oriental en lanzar castigos estaban delante del balón, preparados para lanzar. El árbitro levantó su mano e indicó lanzamiento directo. El Atletas formó su barrera. En el extremo izquierdo de la misma –a la derecha de la visión de Eloy- se situó López.

Se hizo el silencio. Todo el estadio aguantó la respiración. El árbitro marcó el saque de la falta. Eloy apuntó a López con su rifle y esperó. Haranves, el defensa derecho orientalista, fue hacia el balón y largó un zapatazo que impulsó a la pelota como un obús, haciéndola pasar por encima de la cabeza de López y entrar en la portería atlética por la cruceta izquierda del marco.

El estadio rugió. Los petardos comenzaron a estallar. López, como sus compañeros de barrera, se había vuelto y miraba hacia su portería con desolación, quieto sobre el césped.

Era el momento. Eloy apretó el gatillo. El sonido del disparo se confundió con los miles de explosiones que los jubilosos seguidores locales provocaban. López se desplomó sobre el césped, sin vida.

Eloy fue rápido. Se desató y dejó el fusil, limpio de huellas, atado a la barandilla, por fuera del estadio, sobre la cornisa.

Se incorporó. En el terreno de juego, los compañeros de López fueron hacia él tras apercibirse de que se hallaba caído y no se levantaba.

Eloy fue por detrás de la barandilla, agachado unos metros, manteniendo precariamente el equilibrio, hasta la zona contraria de su localidad de General en gol sur. Allí saltó la baran

Entre tanto, los jugadores del Atletas habían llamado la atención del árbitro y éste primero y después los futbolistas del conjunto rival, se acercaron al defensa caído.

Eloy, mirando con curiosidad entre el público, fue moviéndose y alejándose del lugar del que disparara. Ahora estaba muchos metros más abajo ya. Llegó al pasillo que llevaba a las dependencias de fuera del estadio. Limpió con disimulo los esparadrapos y los metió en la bolsa de plástico, depositando todo en una papelera.

Para entonces, el árbitro había avisado al delegado de campo y la policía había hecho acto de presencia sobre el césped. El cuerpo sin vida de López era custodiado por jugadores de uno y otro equipo, charlando entre sí, que se llevaban las manos a la cabeza.

El público miraba el terreno de juego sin comprender nada. La pita inicial para el hombre caído cesó. La gente hablaba entre sí sin comprender lo que estaba pasando. Muchos se enfadaban y manifestaban a su vecino de localidad que lo que había que hacer era cambiar al lesionado y dejarse de historias.

El partido se suspendió, tras que el árbitro cambiara impresiones con alguien que parecía ser una autoridad, aunque nadie, entre el público, tenía la menor idea de quién podía ser.

Entre la confusión de los espectadores, el recinto comenzó a vaciarse. Había policía por todas partes.

Al salir de gol sur, Eloy no se dirigió a la salida del campo, sino a la salida de la localidad de Tribuna Preferente, donde se hallaba la prensa.

Allí, esperó en la puerta a ver aparecer al cronista del “Guardián” y, como hiciera a la entrada al estadio, le siguió.

A la salida del estadio, la policía registraba minuciosamente a los espectadores. Esta vez, ni los corresponsales de la prensa se salvaron del registro. Eloy fue cacheado tras el representante del periódico.

Una vez fuera del estadio, Eloy siguió caminando tranquilamente hacia el centro de la ciudad, rodeado de aficionados que todavía no entendían lo que había sucedido y que hacían mil cábalas sobre la extraña suspensión del partido. Las noticias eran contradictorias.

En el centro de la ciudad, ya a solas, Eloy emprendió el camino de su casa, donde Miriam le estaba esperando.

Cuando llegó, la chica estaba durmiendo. Eloy la despertó y le explicó lo extraño de aquella tarde. Miriam no se había enterado de nada y Eloy adoptó la postura de uno de aquellos aficionados a los que había escuchado comentar acerca de lo sucedido.

-¿Y, entonces, qué es lo que ha pasado? –preguntó la chica.

-No se sabía. Parece que algo gordo le había ocurrido a un jugador del equipo visitante.

Pusieron la televisión. En esos momentos se emitía un avance informativo en la mayoría de las cadenas televisivas que informaba de que el defensa del Atletas, Tomás López, había resultado muerto de un disparo en el enfrentamiento que su equipo había mantenido aquella tarde con el Oriental, en el estadio de éste.

Un reportaje, precipitadamente organizado, glosaba la figura del deportista y le calificaba como uno de los más firmes representantes de la clásica garra del país.

Eloy no se indignó esta vez por lo que oía. Con una tranquilidad interior absoluta, escuchó todos los elogios que el locutor soltaba sobre las imágenes del futbolista –imágenes de archivo- en el ejercicio de su profesión.

Luego, la información se decantó hacia el terreno de lo social y de la crónica de sucesos.

La policía había encontrado el arma con la que se cometió el crimen en la zona de gol sur correspondiente a la localidad de General.

Un fusil automático es lo que había utilizado el asesino para acabar traidoramente con la vida del deportista ejemplar. Solo se había efectuado un disparo.

-¡Qué puntería! –exclamó Miriam.

Eloy sintió un orgullo legítimo.

Varias imágenes tomadas por las cámaras de televisión del mismo estadio, mostraban diversos aspectos de la zona de gol sur durante el partido. En ninguna de las imágenes aparecía Eloy por ningún lado. El hombre siguió atentamente el reportaje y sus nervios se dispararon al principio del mismo, aunque fueron calmándose a medida que se daba cuenta de que no tenían ni idea de quién había efectuado el mortal disparo.

El resto de la tarde, las televisiones y la radio no pararon de informar de la suspensión del partido cumbre de la liga a causa del asesinato de un jugador del Atletas.

Aparecieron muchos jugadores del club del asesinado y de otros, y todos ellos glosaron la figura de “defensa duro pero noble” que había sido internacional en once ocasiones con la selección de su país. Una carrera prometedora truncada por un infame fanático –con toda seguridad calificaban así al asesino- que no sabe discernir entre respeto y odio por los rivales.

Por la noche, los informativos especiales se sucedieron en televisión. El programa deportivo que resumía la jornada futbolística también fue dedicado, en su mayor parte, al suceso del día.

Entrevistas con dirigentes de clubes, hablando de la violencia en el deporte y, sobre todo, en las gradas. Dirigentes políticos expresando su condolencia y condenando enérgicamente el atentado. Compañeros de profesión del fallecido, hablando de lo peligroso que es saltar a un campo de fútbol jornada tras jornada. Sociólogos empalagosos largando su perorata acerca de la putrefacción de la sociedad. Seguidores del Atletas indignados. Seguidores del Oriental anonadados, sintiéndose culpables de lo sucedido. Algún entrevistado, muy de vez en cuando, asegurando con mucha convicción que el tal López se lo estaba buscando. Deportistas que, con el semblante muy serio, culpaban a los entrenadores, a los dirigentes, a los jugadores, a los sociólogos y a los políticos de la situación actual del deporte.

Y Eloy pasándolo en grande. Aunque con una intuición en su mente. Esta vez no iba a tener tanto éxito popular su asesino educado.

Miró su paquete de tabaco al acordarse de la llamada que tenía que hacer al “Guardián”. Ahora estaba nervioso. Se dijo que esa era la última acción que le quedaba al asesino educado. Después, habría conseguido su objetivo.

Le dijo a Miriam que tenía que salir a comprar tabaco. La chica asintió.

Salió de casa a las once de la noche y se dirigió a la máquina expendedora junto a la que había matado a su vecino. Fue instintivo. Allí compró tabaco. Luego se fue hacia el centro y entró en una cabina de teléfono. Marcó el número del “Guardián”.

-Redacción del “Guardián”, ¿dígame? –era la voz de Bumper.

Eloy distorsionó su acento, tapada su boca con el pañuelo.

-Mensaje para Lokis. Soy “el asesino educado”. He matado a Tomás López esta tarde, con un fusil. No habrá anónimo esta vez.

Colgó. Sabía que su llamada habría sido grabada y que la policía, probablemente, llegaría a la cabina en unos instantes. Salió de ella y corrió. Corrió como no había corrido en su vida. Había, incluso, limpiado de huellas las monedas que metiera por la ranura del teléfono. Se había ayudado del pañuelo para meterlas. Estaba obsesionado con la meticulosidad.

Nunca supo si su llamada fue grabada o no. Si la policía apareció en la cabina. Corrió. Y, una hora después, volvió a casa.

Miriam se había quedado dormida en el sofá y se despertó al entrar él. Miró su reloj.

-¿Dónde has ido a buscar tabaco? –preguntó, sorprendida por la tardanza.

-He dado una vuelta. Quería relajarme.

-Claro –comprendió Miriam-. Lo de esta tarde te ha puesto nervioso.

Eloy asintió. Se acostaron. Pero esa noche no jodieron. La chica se quedó dormida en seguida.

Eloy fumó en la cama mientras sus pensamientos no le dejaban dormir.

¿Cómo reaccionaría la gente esta vez? ¿Qué opinarían sobre este ajusticiamiento del asesino educado? Lokis estaría contento. Además de volver a tener trabajo, su asesino había acabado con la vida de un personaje conocido, tal y como el periodista quería.

Imaginó que los próximos días estaría muy entretenido. Después, siguió pensando, el asesino educado desaparecería. Ya no volvería a matar.

Se entristeció, no por no volver a matar, sino porque aquel crimen era el final de su carrera. Y de su vida.

El lunes se despertó sólo.

“Te quiero. Hasta luego”, leyó la nota de Miriam.

Se lavó. Se vistió. Se tomó un café. Salió a la calle. Enseguida se dio cuenta de que todo el mundo hablaba del suceso del domingo.

En la calle, en el quiosco, en los bares.

Compró “El Guardián”. Y los otros diarios. Todos los periódicos, en portada, hablaban del suceso. Y todos, mencionaban al “asesino educado”. Se sorprendió. Esta vez Lokis debía haber dado la noticia, en el momento, a todos los colegas de la competencia.

“El asesino educado mata a un futbolista”, titulaba “El Guardián”.

“Crimen espantoso en el estadio del Oriental”, “el asesino educado demuestra que es un psicópata”, “la sociedad, enferma de muerte: el asesino educado es su portavoz”… estos y otros titulares por el estilo, abrían las ediciones de mañana del resto de los periódicos.

Leyó primero los otros diarios. Todos, sin excepción, condenaban el hecho ocurrido y a su autor; Eloy era calificado por todos los cronistas como un paranoico –en sus definiciones más suaves- o como un psicópata que asesinaba en serie y a discreción.

“Se ha creído Dios”, sentenciaban casi todos los comentarios. Eloy no sabía si sentirse triste o pensar que toda la sociedad era imbécil. Optó por lo segundo.

Pidió su segundo café con leche en el bar en el que había entrado a leer la prensa. Solo le faltaba repasar “El Guardián”. En él, leyó la crónica del partido, primero. La firmaba el periodista que viera en el estadio el día anterior. El reportaje terminaba con las reacciones tras el disparo que interrumpiera el juego. En la clasificación liguera, Atletas y Oriental figuraban con un partido jugado menos que el resto de los equipos. El encuentro había sido suspendido en el minuto doce del segundo tiempo, cuando el Oriental acababa de inaugurar el marcador por mediación de Haranves, en el lanzamiento directo de una falta al borde del área.

Después de la crónica, las entrevistas con protagonistas. Todos condenaban el hecho. Luego, opiniones de personalidades: lo mismo. Comentarios de espectadores: igual, aunque alguno de ellos no condenaba explícitamente la actuación del asesino.

Después, glosario del beato Tomás López. Parecía que, con su muerte, “el defensa más sucio y antirreglamentario del mundo” –según definición de parte de la prensa deportiva- se había convertido en un santón, intachable en su trayectoria deportiva y, mucho más, en la personal.

Padre ejemplar, hijo modelo, marido maravilloso. Compañero ideal, deportista insigne. Ese era el nuevo Tomás López, en paz descansara.

Eloy se rio. No pudo evitarlo. Con pena, pero rio. Pensó que había hecho un favor al tal López. En muchos años que hubiera vivido, no habría conseguido tamaña descripción. Jamás hubiera imaginado que, un día, gracias al asesino educado, la prensa –la misma que le vituperaba domingo tras domingo-

publicaría un montón de elogios sobre él que el mismo Tomás López, seguro, desconocía como virtudes propias.

“Los meniscos de sus contrarios estarán agradecidos al asesino educado”, lanzaba su opinión un anónimo aficionado al fútbol, al que el periodista que le entrevistaba calificaba de energúmeno por su respuesta.

Eloy pensó en ese hombre, en el aficionado, y agradeció sus palabras. Creía que eran ciertas. Las más ciertas de todas las que había leído. Las únicas, concluyó. Aquel era el Tomás López que todos habían conocido y que ahora nadie quería recordar, transformándole en un ente de ficción.

Se metió en la crónica de Lokis. “El asesino educado da su golpe más sonado”, se titulaba. Y la leyó.

“Hola, amigos. Mi deber vuelve a acercarme a ustedes para hablar de nuestro asesino educado. Pero esta vez el hombre se ha equivocado. Debería haber seguido matando groseros. Quedan muchos, demasiados, en nuestra sociedad.

Pero el asesino educado se ha convertido en el “asesino psicópata”. Y ha acabado con la vida de un deportista. ¿Y por qué? No lo sé, amigos, confieso que no lo sé. Y me ha desconcertado, y decepcionado, la actitud del hombre al que creíamos un ejemplo de educación –algo trastornado, pero un ejemplo de educación al fin y al cabo- y de respeto hacia las buenas formas.

No. Esta vez no, “asesino educado”. ¿O quitamos ya de una vez el adjetivo y le denominamos a partir de ahora “asesino” a secas? Sí, creo que será lo mejor.

¿Por qué has tenido que acabar con la vida de un hombre en su plenitud? Un chaval de veintitrés años, casado, con una hija de meses, con un porvenir espléndido. Una de las realidades de nuestro fútbol, de las que andamos tan escasos. ¿Por qué un deportista? Sí, es cierto que López, Tomás López, tenía fama de jugador duro, pero el fútbol es un deporte viril y nuestro añorado López era un hombre. Noble, pero hombre. Duro, pero hombre. Y tú, asesino, no has sabido verlo. Probablemente, endiosado por culpa de la sociedad –yo mismo me siento ahora responsable en parte de esa muerte-, te has dejado llevar por el fanatismo del deporte, ese que hace que honradas personas se conviertan en asesinos en potencia desde las gradas. Y tú, asesino ya, has llevado a cabo la acción que esos fanáticos querrían hacer pero no se atreven –gracias al cielo-. No, asesino. Para nosotros has dejado de ser aquella persona

preocupada por los buenos modales y que se dedicaba a castigar la grosería. Has perdido tu credibilidad.

No necesitamos gente como tu. Desaparece, “asesino educado”. Queremos buenas maneras y educación. Pero no deportistas muertos. No queremos más muertes, ya, asesino… ¿educado?

Vete de esta ciudad. De este país. De esta sociedad. Vete, en fin, de nuestra vida”.

“Lokis”.

Eloy se había quedado estupefacto. El artículo de Lokis le había dejado helado. Su forma de dirigirse a él, llamándole ahora asesino a secas, le producía un disgusto interno muy profundo. Aunque había estado preparado para ello, no esperó nunca que fuera precisamente Lokis quien se dirigiera en esos términos a él.

Esta tarde hablaría con el periodista. Y éste no debía notar nada, sospechar nada.

Pasó el resto del día sumido en pensamientos contradictorios. Hasta que llegó la hora de ir a la “Moby”.

Al entrar, vio a Lokis en la barra.

¡¡¡ CONTINUARÁ !!!