62521 visitas

CAPITULO V. EL PISOTÓN

A la mañana siguiente, Eloy estaba hablando con Migrand en el despacho de éste.

-Entonces, ¿le parece bien ésta solución?

-Si, señor Migrand. Como ya le dije ayer, estoy un poco desconcertado. Pero creo que es la mejor de las dos soluciones que usted me indicó.

Migrand firmó el talón y unos papeles que tenía junto a éste y que hacían referencia al mismo asunto. Se los ofreció a Eloy indicando un lugar en ellos.

-Si es tan amable de firmar aquí…

Eloy cogió el bolígrafo que le tendía su jefe y puso su rúbrica en el lugar señalado. Migrand retiró el papel, comprobó que todo estuviera en orden y entregó el talón a su empleado.

-Esto es lo suyo, querido Eloy. Cualquier cosa que pueda necesitar durante estos… meses, le ruego me la comunique. Le ayudaré en todo lo que pueda, como ya le dije desde un principio.

-Muchas gracias, señor Migrand. Si necesito algo no dudaré en decírselo.

En ese momento se oyeron unos golpes en la puerta.

-Adelante –contestó Migrand.

Entró Marta con unas carpetas para la firma. Pero Migrand la detuvo.

-Ahora no. Vuelva dentro de cinco minutos.

Marta dejó de sonreír y miró a Eloy. En su expresión, el empleado leyó la sensación de haberse equivocado y en su mirada vio el hombre la compasión.

Solos de nuevo, Migrand se levantó y tendió su mano.

-Schneider…

Había desaparecido el Eloy y el querido. De nuevo volvía a ser Schneider. Y respiró tranquilo. Notó las ganas que tenía Migrand de perderle de vista y lo comprendió. Pero retrasó unas décimas de segundo el apretón de manos; no sabía por qué, pero disfrutaba viendo como el director general de la empresa sudaba en su presencia desde que se enterara de la noticia de su enfermedad.

Cuando salió se detuvo ante Marta. Pero al notar en la chica la misma inquietud que en Migrand, comprobó que, esta vez, no le satisfacía tanto.

-Bueno, Marta. Ya sabes que me voy.

La chica intentó sonreír.

-Sí, buena suerte.

Eloy se quedó mirándola fijamente. La secretaria no podía mantener su mirada en él y los labios le temblaban traicionando su sonrisa.

-¿No me vas a preguntar qué es lo que voy a hacer?

Marta asintió con la cabeza y compuso la sonrisa más circunstancial que el hombre hubiera visto nunca.

-¿Qué… qué vas a hacer?

Una lágrima se deslizó por la mejilla derecha de Marta Finger. Eloy sonrió con ternura; se agachó y la besó en la mejilla, justo sobre la amarga gota.

-Ya te lo contaré algún día.

Sin mirar atrás, Eloy se dirigió a su departamento. Era la hora del desayuno y no había nadie; supuso que, como solían hacer, estarían todos en uno de los descansillos, junto a las máquinas de café.

Eloy fue paseando lentamente entre las mesas hasta llegar a la suya. Allí, encima del mueble, una bolsa contenía todas las pertenencias –escasas- que Eloy había acumulado en su despacho a lo largo de los años que trabajó en él. Abrió de nuevo y por última vez, los cajones que siempre estuvieron llenos de papeles y cuentas, para comprobar que ahora se hallaban vacíos. Tocó con las yemas de sus dedos el teléfono y recordó, sobre todo, las llamadas desde ese mismo aparato a Miriam. Echó un vistazo a toda la estancia y fue colocando mentalmente a cada uno de sus ya excompañeros en sus mesas. Los vio sonrientes o malhumorados, silenciosos o parlanchines, con manía o con cariño. Pasaron por su mente cientos de días en pocos segundos. El primer hijo de uno, el último novio de otra, las formas de ser de la gente que le había rodeado.

La nostalgia que fluía a su mente fue siendo sustituida, a medida que pensaba en cada uno de ellos, por una cierta sensación de incomodidad, al recordar las manías de cada compañero, las cosas de su carácter que no le gustaban. La sensación se hizo más patente al pensar en Vicente Delás, el ex baloncestista; y en su relación con las chicas, en su forma de ser en general.

-¿Qué haces aquí?

En un primer momento, Eloy pensó que a sus saludos en el pensamiento, empezaban a responder –también en su mente- los ya excompañeros. Pero enseguida se dio cuenta de que la voz que acababa de oír era real. Vicente Delás acababa de entrar en la estancia.

-Echaba un último vistazo.

Delás se acercó a él con cierta animadversión. Eloy escrutó al ex baloncestista y comprendió al instante que no sabía nada –al menos todavía- de la verdadera razón de su marcha de la empresa.

-Muy bien. Después de tanto tiempo no te dignas ni a despedirte.

Eloy, con el semblante serio, se enfrentó a Delás.

-¿Y qué quieres que diga? Es mejor irse sin más. No soporto las despedidas.

-De acuerdo. Vete. Te vas a un trabajo mejor y te olvidas de pronto de los amigos.

Eloy sonrió en su interior, aunque sus labios reflejaron levemente su estado interno.

-Veo que ya lo sabes todo, como siempre.

Pensó que Migrand había dicho a sus empleados lo que le había prometido.

-No será por ti. En fin, que te vaya bien.

Eloy Schneider miró la mano que le tendía el hombre que había sido su obsesión de incomodidad durante todo el tiempo que trabajaran juntos. Sonrió de nuevo, pensando ahora en que Delás se auto titulaba amigo de él.

-Gracias, Delás. Despídeme de los otros.

Delás pareció de mejor humor.

-Lo haré. La verdad es que no se merecen ni que les digas adiós. ¿Te invitas a algo?

Sintió de pronto el mismo asco por su excompañero que a menudo había notado en tiempos pasados.

-¿Ahora?

-Hago una escapada y ni se enteran. Tengo comprado al conserje.

-Pero, los demás se molestarán.

Delás le cogió por el brazo haciendo que la bolsa con sus pertenencias bamboleara.

-Deja a esos ineptos. Tú y yo somos lo único que ha valido la pena en este departamento.

Cuando pasaron por delante del conserje, Delás se acercó a él y le susurró algo al oído. El hombre asintió sin cambiar su expresión.

-¿Qué le has dicho?

Delás sonrió con superioridad.

-Mira, chico, aunque te vayas no voy a explicarte mis aptitudes para con los de abajo.

Llegaron al bar y entraron. Delás pidió dos cañas y varias tapas.

-Tengo que llamar por teléfono.

-¿Y por qué no lo has hecho arriba?

-Ya da igual –sentenció Eloy.

Se alejó de su excompañero sin quitarle el ojo de encima.

Vio cómo entablaba, como siempre, conversación con el camarero mientras le echaba el ojo a una morena sentada en la barra a pocos metros de él. Dio un rodeo y se acercó a la caja registradora.

-Dos cañas y las tapas que haya pedido Vicente. Pero que no se entere.

El camarero de caja asintió y se acercó al lugar de la barra que por fuera ocupaba Delás. Sin que éste se enterara contó mentalmente la cuenta de todo y volvió junto a Eloy para decirle la cantidad.

-Toma. Quédate con la vuelta.

-Bote, gracias.

De nuevo dio un rodeo y salió del bar sin que Delás se diera cuenta.

Respiró hondo. Sintió la libertad entrando en su pecho. Las sensaciones vividas en las últimas horas habían convertido su interior en una esponja; absorbía todo lo que le pudiera llegar y lo almacenaba en su interior. De vez en cuando, parecía expulsar de sí lo que no le interesaba a través de unas bocanadas de aire en forma de suspiro profundo.

Decidió dedicarse otro día. Le empezaba a gustar caminar sin rumbo fijo, sin nada qué hacer, una vez superada la autocompasión que llegara a sentir poco tiempo atrás.

Pasó por la parada del autobús y la dejó atrás. Vio caras desconocidas y automáticamente miró su reloj; era una hora en la que siempre había estado metido en el despacho.

Descubrió la ciudad. Había mucha gente que iba y venía con prisa. Muchos miraban su reloj y aceleraban el paso. Algunas mujeres se dedicaban a ver escaparates, libres de hijos y maridos. Se fijó en una furgoneta aparcada en doble fila y que, al intentar salir, casi atropella a un anciano que cruzaba por fuera del paso de peatones; vio cómo el conductor de la furgoneta insultaba al anciano y éste le contestaba con un gesto obsceno. La rapidez insólita del viejo desapareciendo del lugar en dirección contraria a la de los vehículos, evitó que el conductor bajase de la furgoneta con no muy buenas intenciones.

“¡Qué bestias!” pensó Eloy. Pasó por delante del quiosco y se detuvo a comprar “El Guardián”. El quiosquero estaba regañando a un transeúnte que leía una revista sin comprarla.

Siguió caminando y comprobó cómo, de nuevo, sus pasos le guiaban hasta el parque. Se sorprendió. Pensó que ese día no le apetecía pasear por ese lugar, pero a medida que pensaba se adentraba más y más en el oasis verde de la ciudad.

Inspeccionó su subconsciente y decidió que no sabía por qué su cuerpo le llevaba de nuevo a aquel sitio. Se sentó en el mismo banco que lo hiciera horas atrás y abrió el periódico para hojearlo.

Sus ojos, sin mover la cabeza, se apartaron del diario para echar una mirada a su entorno. Al darse cuenta, pensó en un marica y un perro y lo comprendió. Su cuerpo parecía recobrar una sensación agradable, producto de una rabia que apenas comenzaba. Recordó la escena de las patadas al caniche y su ira fue en aumento, al tiempo que aumentaba también la sensación agradable; al pensar otra vez en castigar al maricón, la sensación agradable se transformó; casi, en un orgasmo.

Se asustó. Pensó en Miriam, en Migrand, en Delás… no, en Delás no. Se fue calmando. Pero con miedo. Sabía que otra sensación terminaría por invadirle. Una sensación a la que todavía no se había acostumbrado. La sensación de tristeza, de impotencia, de impotencia, de desesperación. Su vida se le estaba escapando. Pero, ¿no le ocurre eso a todo el mundo?, pensó. Sí, dedujo, pero él tenía un plazo fijado y lo conocía. Y el plazo le parecía exiguo, muy exiguo.

Volvió al periódico. Se intentó meter de lleno en él. Y lo consiguió en las páginas deportivas.

“El comité de Competición no sanciona a Tomás López con la suspensión”. El defensa del Atletas manifiesta que “Se ha hecho justicia”.

De nuevo la sensación de rabia. Recordó un partido y una entrada del defensa derecho. Una de las entradas que minuto a minuto, partido a partido, había visto prodigar al tal Tomás López. Le vio como un asesino, hacha en mano, destrozando meniscos, tibias y peronés de delanteros técnicos y educados. Y le vio, después, sentado en el banquillo de los acusados, ante un jurado presidido por el propio Eloy. Se vio dictando sentencia y vio a López sentado en la silla eléctrica y su mano, la mano del justiciero Eloy Schneider, accionando la palanca de la corriente.

El chillido de un niño que jugaba en el parque devolvió a la realidad a nuestro hombre. Un pájaro, un gorrión tal vez, que voló por delante de sus narices,

distrajo su atención. Siguió con su mirada al ave hasta que se posó en un banco cercano en el que no había nadie sentado. Se quedó mirando durante un rato, hasta que el gorrión, en un par de pequeños saltos, se posó en tierra y picoteó los restos de migas de algún bocadillo.

Dejó de leer “El Guardián” y lo dobló cuidadosamente para colocárselo bajo su brazo izquierdo. Se levantó y empezó a andar en dirección a la salida del recinto. De vez en cuando echaba un vistazo a un lado y otro, como esperando ver, en cualquier momento, a su marica con el perro. Pero salió del parque sin haberlo visto.

Paseó por el centro. Entró, por primera vez en su vida, en un Sex-Shop. Curioseó por el local, sorprendiéndose de los artilugios que descubrió. Pensó en comprar uno de ellos para sorprender a Miriam; pero decidió no hacerlo, sin saber muy bien la razón.

Al pasar junto a una cabina se detuvo. Metió la mano en su bolsillo y comprobó el dinero suelto que llevaba. Entró en la cabina y descolgó el auricular. Metió un par de monedas y marcó el número de los almacenes.

Cuando se puso Miriam no sabía qué decirle.

-¿Te paso luego a buscar? Sí, claro. No, era por si caso.

-No sé. No me encuentro muy bien. No, no… debe ser como un resfriado. Nada importante. Hasta luego.

Salió de la cabina telefónica con sensación de ridículo. Si ya había quedado esa mañana con ella, ¿para qué la había llamado? Estaba preocupado por la chica. Quizá ella notara que estaba ocurriendo algo anormal. Su mente empezó a razonar y concluyó que Miriam no podía sospechar nada. La había tranquilizado suficientemente. Todo estaba claro. ¿O no?

Decidió irse a casa. Lo hizo. Se preparó algo rápido para comer y echó una siesta de dos horas. No puso el despertador. Estuvo en la cama, después de despertarse, otros veinte minutos, desperezándose. Estaba consiguiendo controlar sus pensamientos. Le volvió a asaltar la idea de que nunca había vivido. Se levantó y se lavó la cara. Recogió su cartera y volvió a la calle.

Cuando recogió a Miriam no estaba como el día anterior. Sin saber por qué no tenía ganas ni de hablar ni de estar con la chica. Ella notó algo pero decidió no darle importancia y no comentar nada. Había conocido la anoche anterior a un

Eloy Schneider que le gustaba y decidió que aguantaría alguna que otra rareza a cambio de conservar a ese hombre nuevo.

Cenaron un bocadillo en un bar cercano a la casa de la chica. Luego, Eloy la acompañó hasta su portal. En él se despidieron con un beso; Miriam pensó que era un buen beso, no como los de antes. Eloy no le dijo nada acerca de pasar la noche juntos. Ella tampoco habló. La chica entró en su casa y el hombre se alejó por la acera.

Eloy se acercó a una parada de autobús en la que alguna noche había tomado el vehículo. Había cuatro personas esperando. Miró su reloj, acostumbrado a no ver a nadie en esa parada. Lo comprendió; era temprano, todavía no habían dado las diez de la noche.

Pasó un autobús, aunque no era el que Eloy solía coger. Distraído, subió a él siguiendo a las otras cuatro personas.

Todos los asientos estaban ocupados y había un buen número de pasajeros de pie. Aunque no iba lleno, la proximidad entre unos y otros hacía el viaje muy incómodo. O, al menos, eso le pareció a Eloy; aunque siempre había ido en los autobuses apretujado, hasta ahora no había sentido esa sensación tan desagradable de incomodidad.

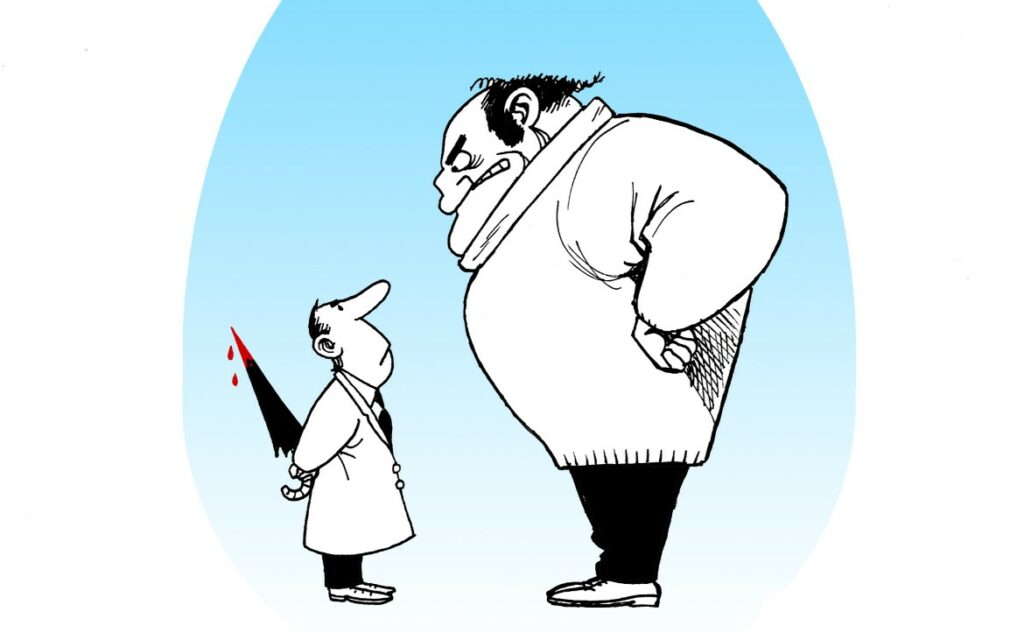

Aún no se había dado cuenta de que se había equivocado de autobús, cuando en la siguiente parada, subió un energúmeno que empujó a una señora de unos sesenta años para acceder al vehículo, casi tirándola al suelo. Eloy lo vio desde su posición en la mitad del autobús, a través de una de las ventanillas. El energúmeno se abrió paso a codazos y se situó junto a Eloy, propinándole otra de sus caricias.

-¡A ver si respeta a los demás! –dijo en voz no muy alta un Eloy indignado, pero controlándose.

Por toda respuesta, el energúmeno empujó a Eloy haciéndole tambalear. El resto del pasaje parecía no enterarse de nada.

-¡Animal! –gritó el agredido.

Algunos pasajeros cercanos miraron a Eloy cuando gritó. Pero enseguida, pareció que por temor, apartaron su vista del incidente. El energúmeno se volvió y miró a Eloy con superioridad, comprobando su talla y complexión inferiores a la de él.

-Vete a tomar por el culo –emitió con una voz tocada con chulería.

Eloy se indignaba cada vez más. Soportó un par de pisotones del energúmeno y, al mirarle con odio, notó la mirada provocadora que le devolvía el hombretón. Se apartó un poco, pero el otro se acercó de nuevo a él. Volvió a empujarle. De pronto, Eloy se dio cuenta de que aquel autobús no circulaba por el lugar habitual y tras unos instantes de un intenso nerviosismo que le invadió de pronto, comprobó que se había equivocado de línea.

Se abrió paso, nervioso, hacia la puerta al tiempo que pulsaba el botón de pedida de parada; al hacerlo empujó al hombretón, que tuvo que hacer esfuerzos para no caerse.

El autobús paró y Eloy bajó, solo, en algún lugar de la ciudad, para él desconocido. El hombretón se había lanzado en pos de Eloy pero, al no alcanzarle en el autobús, bajó en la misma parada. Cuando Eloy se dio cuenta de que el hombre había bajado –se había olvidado de él por completo al darse cuenta de su equivocación de autobús- lo hizo desde el suelo, empujado por la enorme mole de energúmeno, mientras el autobús desaparecía en la oscuridad, por el fondo de la calle.

La rabia fue aumentando en Eloy conforme se levantaba. El hombre estaba en pie, frente a él, provocativo.

Eloy tardó en levantarse y fue pensando en qué podía hacer contra alguien que le doblaba casi en peso y altura. No terminó de levantar la cabeza; con ella a modo de ariete embistió con todas sus fuerzas contra el energúmeno a la altura de su enorme tripa. Sorprendido por el inesperado ataque, el hombre cayó hacia atrás sin control; Eloy quedó tendido boca abajo y desde esa posición vio cómo el hombretón caía de espaldas y todo su peso se confabulaba para que su cabeza, descontrolada, se golpeara en la nuca contra el bordillo de la acera.

Pasaron unos segundos. Eloy se incorporó mientras no perdía de vista al hombretón. Éste yacía, inmóvil, boca arriba y con la cabeza torcida hacia un lado; su lengua estaba medio fuera de su boca. Eloy se acercó a él con temor. Le empujó levemente con una mano pero el hombre no reaccionó. Entonces, Eloy Schneider miró a un lado y otro de la calle desconocida. No había nadie. Miró hacia arriba, a las casas, a las ventanas y los balcones y no vio a nadie. La calle estaba mal iluminada y eso, no supo por qué, le tranquilizó. Volvió a acercarse al hombre y comprobó su pulso. No lo encontró. Después de estudiar durante unos segundos el cuerpo inerte, decidió que estaba muerto.

Se quedó pensativo unos instantes. De pronto, un miedo cerval le asaltó. Volvió a mirar en todas direcciones comprobando que nadie había visto el suceso y apretó a correr en la dirección en que se había ido el autobús.

Al cabo de unos diez minutos llegó al centro, a un lugar bien conocido por él. No había prácticamente gente por la calle, aunque no estaba tan vacío como el barrio que había recorrido corriendo. Jadeante se acercó a un bar abierto en el que dos hombres charlaban en la barra ante un camarero serio que parecía esperar a que se fueran para cerrar.

Pidió una copa de ginebra y se la bebió de un trago. Recuperó el aliento perdido. Pagó y salió del bar. Con una sensación de hormigueo recorriendo su estómago pensó en parar un taxi, pero decidió no hacerlo. Fue caminando hasta su casa. Tardó más de tres cuartos de hora en llegar. El miedo que sentía no le permitía andar excesivamente deprisa. Además, cada vez que se cruzaba con alguien, aminoraba el paso, sin saber muy bien por qué.

Entró en casa temblando. Dio la luz del recibidor y fue, habitación por habitación, encendiendo todas las luces y comprobando, de forma compulsiva, que no había nadie más en la casa.

Se desnudó a toda prisa y se metió en la cama tiritando. Apagó la luz de su dormitorio y se tapó la cabeza con las sábanas. Intentó dormirse pero no lo conseguía. Por su mente desfilaban, a cámara rápida, todas las escenas que acababa de vivir. A medida que se fue tranquilizando, las escenas volvieron a su mente, ahora de forma más ordenada. Repasó lo ocurrido. Sintió de nuevo el miedo de equivocarse de autobús, la indignación hacia el energúmeno y la sensación de pánico que le invadiera al comprobar que el hombretón estaba muerto.

¡¡¡ CONTINUARÁ !!!