66950 visitas

CAPITULO VIII. LOS MIL Y UN GROSEROS

Cuando despertó estaba solo. Tiempo atrás, tan solo unos días, antes, Miriam le hubiera despertado; bien para que le acompañara al trabajo, bien para salir juntos, o tan solo por el hecho de no levantarse sola.

Pero ahora la chica se preocupaba cada vez más de él. Y no era tan solo porque hubiera dejado el trabajo para esperar el montaje de su nueva empresa –tal y como ella pensaba que estaba sucediendo- sino porque Miriam parecía estar entusiasmada con el nuevo Eloy Schneider.

¿Nuevo? Eloy pensó en cómo era tan solo una semana antes y en cómo era ahora. No sentía que se hubiera producido ningún cambio especial en su manera de comportarse con la chica. Era consciente de que los últimos acontecimientos habían hecho de él otro hombre, pero estaba seguro de que su compañera no podía haber notado nada diferente en su comportamiento. ¿O sí? Parecía que sí, que, efectivamente, Miriam veía en él otra persona. Y parecía gustarle.

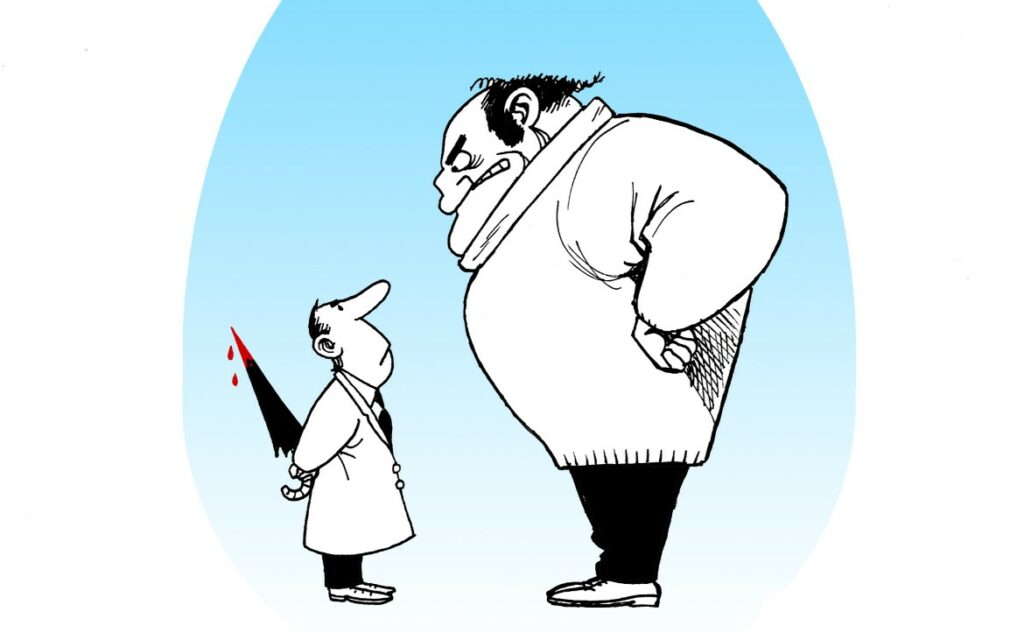

Siguió pensando en ello mientras se duchaba y se afeitaba. Cuando estaba a punto de salir de casa, tras apurar un café con leche, recogió su cartera, el tabaco y la libreta de notas… De pronto, al guardarse su libreta, algo pareció sacudir su interior. Pensó en el hombretón del autobús tendido en la acera, sin vida y sintió pena. Pena por aquel energúmeno. Sin saber por qué, empezó a llorar. Primero levemente y en silencio. Se apoyó en la puerta cerrada, por dentro, de salida de la casa. Y su cuerpo empezó a convulsionarse por los sollozos, cada vez más sonoros, que empezó a soltar. Lloró durante unos minutos, con una pena enorme. Pena por el hombre muerto y por él mismo. Lentamente, se fue calmando y volvió sobre sus pasos, al cuarto de baño. Se lavó la cara, especialmente los ojos y se secó cuidadosamente con la toalla. Se miró al espejo. No se gustó.

Salió a la calle dispuesto a cambiar radicalmente sus planes. Había decidido que él no era un asesino. No sabía lo que le había ocurrido en los últimos días, pero decidió que, fuera lo que fuera, no quería recordarlo. Fue paseando hacia el parque. Miraba a la gente que pasaba a su alrededor con ternura. El mundo le parecía un lugar feliz y las personas seres entrañables.

Un coche estuvo a punto de llevársele por delante en un paso de peatones, con el disco verde para Eloy. Cuando frenó bruscamente, nuestro hombre dedicó una amplia sonrisa al conductor.

-¡Date prisa, mamón!

Eloy se quedó helado. El vehículo hizo una maniobra brusca y pasó por detrás de Eloy Schneider rozando su espalda. Eloy se quedó quieto en mitad de la calzada, mirando hacia el vehículo que había estado a punto de arrollarle y que ahora se alejaba a toda velocidad. No entendió lo que ocurría. Unos bocinazos le avisaron que había otros vehículos esperando a que se apartara para reanudar su marcha, con el semáforo ya en verde para ellos.

Eloy miró el disco y salió corriendo. Llegó a la acera y se instaló en ella como si fuera el último refugio que tenía ante el ataque que se le venía encima.

-¡Hay que circular!

-¿Te has quedado pasmado o qué?

-¡Será cretino! ¡Quiere que le maten!

Los comentarios de los conductores volvieron a Eloy a la realidad. Miró a su alrededor y los peatones que estaban próximos a él le echaron unas miradas de compasión o de desprecio.

Reanudó su marcha, sin saber muy bien hacia dónde iba. En un santiamén, volvió a su mente la conversación con Gay. Sintió la punzada de las palabras del médico al tiempo que recordaba una de las frases de los conductores: “¡Quiere que le maten!”

Se sintió muerto. De pronto, otra vez, nada tenía sentido. Seis meses. Una vida gris y ahora todo se acababa. Siguió caminando mecánicamente. Pasó junto a un quiosco, se acercó y cogió un ejemplar del “Guardián”. Pagó, todo ello mecánicamente y, en forma también mecánica, se colocó el periódico bajo su brazo y siguió andando.

Una moto que circulaba a toda velocidad por la acera estuvo en un tris de golpear a una joven cargada con un cesto. El motorista no hizo el menor caso y siguió su marcha sorteando transeúntes.

Eloy vio la escena sin dejar de andar. Cuando el motorista pasó junto a él le miró con ira. Volvió a mirar adelante y sintió que la vida volvía a sus entrañas.

Se detuvo. Dio media vuelta y vio cómo el motorista se perdía por la esquina siguiente. Sonrió. Sacó su libreta y el bolígrafo y apuntó: “Motorista por acera”.

Mientras entraba al parque recordó su conversación de la noche anterior con Miriam. Había vuelto a hablar del niño que, de la mano de su madre, entra en su sección de los almacenes destrozando todo a su paso. Se sentó en un banco y volvió a sacar su libreta. “Madre de niño maleducado”.

Al repasar la lista añadió el adjetivo “ruidoso” tras la palabra “vecino”. Siguió sonriendo. Había pasado el momento del arrepentimiento. ¡Qué estupidez! ¡Arrepentirse! ¿De qué? La ciudad, el mundo, necesitaba alguien que le enseñara el respeto a los demás. Y, ahora volvía a estar seguro de ello, ese alguien era él, Eloy Schneider. El doctor Gay, sus palabras, los seis meses, desaparecían de su pensamiento en cuanto se ocupaba de su “trabajo”.

Añadió a su lista otro “justiciable”: “Conductor grosero”. Pensó que había demasiados maleducados como para estar todo el santo día ocupado en apuntarlos. Decidió que los que tenía en la libreta eran una muestra de los ejemplos de groseros. Decidió también que, por el momento, no era necesario apuntar más.

Guardó la libreta y abrió el periódico. Hojeó página por página, desde la portada hasta los sucesos. Allí vio una escueta nota que le produjo una intensa emoción.

“El cadáver de J.L.G. fue encontrado ayer junto a una parada de autobús de la línea 15. Al parecer, una caída fue la causa del fallecimiento aunque no se descarta que el suceso pudiera ser producto de una pelea o un asalto”.

Nada más. La nota no era de agencia pero no venía firmada. Buscó por todo el ejemplar del “Guardián” pero no encontró nada más que hiciera referencia al hecho.

Eloy pensó en el mensaje enviado al periódico. Y también pensó en que todavía no habría llegado a su destino. Eso le tranquilizó. Creía que el anónimo reforzaría su llamada telefónica y que entonces, quizá, le empezaran a hacer

caso. Era importante que la prensa se interesara en él. Así, a través de los medios de comunicación, podría enviar el mensaje que quería; fuera la grosería, bienvenida, de nuevo, la educación. Si no había nadie que velara por los ciudadanos, a través de esas consignas y de sus ajusticiamientos, él lo haría.

Se planteó que tenía que volver a matar pronto. Era imprescindible que la gente se enterara de su cruzada. Luego, tras el segundo ajusticiamiento, tendría tiempo para organizar el tercero.

Pero él no era un asesino profesional. No sabía matar. Por lo menos, no sabía cómo había que hacerlo “bien”. Pensó que, poco a poco, iría mejorando en su técnica y se despreocupó del tema por unos segundos, hasta que –dedujo- cayó en la cuenta de que debía ir preparado para cometer el crimen; en cualquier momento podía aparecérsele el grosero que estaría pidiendo a gritos su intervención, a través de su comportamiento. Decidió que, a partir del día siguiente, saldría armado a la calle; dejó para la noche la decisión del arma a escoger.

Lokis llegó a la redacción a las doce y cuarto del mediodía. Tenía muy mal aspecto, aunque había dormido muchas horas de un tirón.

Cuando llegó a su mesa, Yvette, una de las secretarias de redacción, le dio el recado.

-¡Sí, sí…! Ya sé que llego tarde… Estoy en un caso especial… -se excusó.

-A mí me da igual, Lokis. Tienes un recado de Bumper. Que le llames a casa urgentemente.

Se sentó y cogió el auricular con la mano izquierda mientras la derecha ya marcaba el número del domicilio de su compañero.

-¿Bumper? Lokis.

-Óyeme bien. Esta mañana he tenido que quedarme un rato por un asunto de Internacional. Y se ha recibido un mensaje. Lo tienes en el cajón. Ah, recuerda, no puedo mantener silencio a partir de mañana. Suerte.

Colgó. Lokis también. Miró en su cajón. Allí estaba el anónimo por el que el periodista hubiera dado su sueldo de un año.

-¡Bingo! ¡Lo sabía!

Yvette le miró mientras Lokis se guardaba el anónimo en el bolsillo.

-¿Qué te pasa?

-Nada. ¿Está sólo el jefe?

-Creo que sí.

Lokis voló hasta el despacho del jefe de sección. Entró sin llamar.

-¡Hola, Jose!

José Dominicci puso cara de contrariedad al ver a Lokis.

-Tengo un asunto importante.

-¿Qué es? –Dominicci seguía leyendo unos informes mientras el otro hablaba.

-Hoy publicamos una nota sobre un muerto en una parada de autobús.

Dominicci levantó su mirada hacia Lokis y pensó.

-Sí. ¿Y qué?

-Hay algo importante detrás de eso.

Dominicci rio, más por la vergüenza ajena que le producía su empleado que por la frase en sí.

-¡No me digas! ¿Un complot internacional para acabar con los viajeros de autobús?

-En serio, tío. Me ha llamado un tipo diciendo que ha cometido ese asesinato por grosero. Por grosero el muerto, quiero decir.

-¡Fantástico! ¿Y cuándo has recibido esa llamada si no estás nunca en la redacción?

Lokis se quedó cortado. Tartamudeó.

-Eh… me ha llamado a casa…

-¡Muy bien! ¿Y quién es? ¿Tu primo? ¿Cómo tiene tu número?

El empleado estaba sin saber qué decir. Buscaba algo rápidamente.

-Claro, como eres tan importante, todo el mundo sabe tu número.

La ironía del jefe y los whiskys que se acababa de tomar, hicieron que Lokis cometiera una torpeza.

-Llamó anteanoche. Y también llamó a la policía. Y hoy se ha recibido esto.

Sacó el anónimo de su bolsillo y se lo dio a Dominicci. Éste lo leyó con toda tranquilidad y luego alzó su mirada hacia Lokis, muy enojado.

-¿Y cómo es que el jefe de sección es el último en enterarse de las cosas? ¿Quién recibió la llamada? ¿Quién ha recibido hoy el correo?

Lokis se quedó callado, pensando en Bumper y en que había metido la pata. Dominicci cogió el teléfono y marcó un número interior.

-¿Quién ha recibido el correo hoy?

Esperó. Asintió.

-¿Quién está de guardia esta semana?

Esperó. Asintió. Colgó enfadado.

-Así que solo ha podido ser Bumper.

-Yo le pedí que no dijera nada –intentó arreglarlo Lokis.

Dominicci se levantó y se puso la chaqueta. Cogió unos teletipos que tenía sobre su mesa.

-Vete a la mierda, Lokis. Eres un fantasma.

Lokis siguió a Dominicci mientras salía de su despacho.

-Te juro que aquí hay algo importante. ¡Déjame escribir un artículo!

-Que te vayas a la mierda… en cuanto a Bumper, ya hablaré con él esta noche.

Dominicci se alejó hacia el despacho del jefe de redacción. Lokis se quedó mirando cómo su jefe entraba en la oficina de, a la vez, su jefe.

-¡Pandilla de ineptos! ¡No sabéis reconocer una noticia ni aunque os la den en bandeja!

Lokis salió de la redacción y bajó a la “Moby Dick”.

Pidió una caña. Lo hizo para no beber tanto whisky. La cerveza le produjo una sensación de asco y le sobrevino una arcada. Apartó la caña, encendió un pitillo y pidió un whisky con cola.

Estaba seguro de que los crímenes iban a seguir. Pensó en el asesino. Solo veía una figura con pantalón gris y cazadora, sin facciones. Aunque no era creyente, rezó interiormente para que ese hombre sin rostro volviera a matar… y lo hiciera cuanto antes.

Recordó a Bumper. Era prácticamente el único amigo que le quedaba en la redacción. Pensó en Dominicci echándole la bronca. Vio a Bumper venir hacia él… y se bebió de un trago todo el líquido que tenía ante sí.

Después de comer en un restaurante céntrico un menú de los de precio medio, salió otra vez a la calle. Sintió el aire fresco y convino en que estaba a punto de empezar el frío. Lo encontró lógico. Al fin y al cabo, dentro de un par de días ya estarían en octubre.

Siguió observando el comportamiento de la gente en las calles, tal y como venía haciendo últimamente. Pero parecía que la digestión del menú le

calmaba sus reacciones airadas. En cualquier calle y en cualquier momento, la grosería hacía su aparición y Eloy la contemplaba cada vez más acostumbrado a ella. Se diría que había conseguido dominar sus impulsos y dosificarlos; sólo cuando quería sentía ahora aquella estupenda sensación de rabia. Entonces, imaginaba el castigo al que sometía imaginariamente al grosero y experimentaba de nuevo el placer.

Pensó fríamente en el placer que podía llegar a tener si en su segundo crimen, al revés que en el primero, controlaba su reacción de pánico –supuso que sí, ya que sería un acto provocado y no un accidente- y saboreaba con toda su intensidad el momento de su acto de justicia.

No había decidido cual sería esa segunda víctima, aunque no le preocupaba demasiado. Probablemente saldría a la calle al día siguiente, o al otro, preparado para matar y, en cualquier instante, un grosero se cruzaría en su camino con el cartel “segundo” colgado de su cuello. Sonrió al pensar en una persona haciendo groserías con el imaginario número bailando bajo su barbilla.

Pasó la tarde como últimamente solía hacer. Paseando sin saber muy bien por dónde, aunque la ciudad parecía ser ya de su propiedad y se la conocía cada vez mejor. Pero no quería ir a sitios predeterminados; prefería sorprenderse de a dónde le llevaban sus pasos.

Un café aquí, una copa de ginebra en otro bar, más caminata y se encontraba de nuevo ante los almacenes donde trabajaba Miriam.

No tuvo que esperar demasiado. Su mente calculaba increíblemente el paso del tiempo y las distancias.

No había acabado el cigarrillo que encendiera cuando llegó ante los almacenes, cuando a su espalda oyó la voz.

-¿Qué tal el día?

-Como siempre. ¿Y tú?

Echaron a andar tras el beso.

-Cansada, también como siempre. Me duelen los pies.

-Mañana te daré un masaje.

Miriam fue a decir algo, pero se contuvo. Hoy no tocaba dormir juntos. Quiso decirle que a ella le apetecía ahora estar siempre con él, pero temió estropear las cosas; todo estaba muy bien últimamente. Se hizo a la idea de recibir el día siguiente su masaje en los pies.

Caminaron unos metros en silencio.

-¿No ha ido hoy la señora esa?

Miriam se sorprendió. No sabía a qué se refería Eloy.

-¿Qué señora?

-Esa que deja que su hijo destroce todo…

-Ah, esa… No. Viene siempre los miércoles y los viernes por la tarde. Vino ayer, supongo que mañana volverá… ¿Por qué?

-Por nada. Como siempre te saca de quicio.

-Sí, es verdad… Pero también hay otras cosas que me sacan de quicio.

-¿Has tenido hoy algún problema?

-No. Hoy ha sido un día cansado pero sin follones especiales.

Entraron en la “Moby Dick”. Fueron a una de las mesas. Esa noche parecía que no había tanta gente. Tras dejar las cazadoras en el pequeño sofá, Miriam se sentó a la mesa.

-¿Qué quieres?

Miriam tuvo un escalofrío y se abrazó ella misma.

-No sé qué tomar.

-¿Tienes frío?

-Me ha dado un temblor. Quizá me tome un café con leche.

Eloy se acercó a la barra y pidió dos cafés con leche. Cerca de él, sentado en uno de los taburetes, Lokis se tomaba el enésimo whisky con cola del día. Parecía algo colocado por el alcohol. Estaba pensativo, ojeando una revista porno que medio escondía en el interior del ejemplar del “Guardián” de la edición de tarde de esa fecha.

Mientras Eloy volvía junto a Miriam, Bumper entró en la cafetería. Muy serio fue hacia Lokis directamente. El borracho no se enteró hasta que Bumper le dio unos golpecitos en el hombro izquierdo. Al volverse y ver a su compañero, intentó sonreír.

-¡Bumper! ¿Has hablado con…?

Por toda respuesta recibió un directo a la mandíbula que le hizo medio caerse del taburete; tuvo que poner los pies en el suelo para no acabar en tierra. El golpe no había sido excesivamente fuerte, pese a que Bumper lo había dado con todas sus fuerzas. Pero el ya ex amigo de Lokis no era muy corpulento, sino todo lo contrario.

Lokis se cogió el mentón con su mano derecha mientras intentaba hablar con su compañero.

-Oye, te lo puedo explicar…

Pero Bumper ya había vuelto sobre sus pasos y caminaba en dirección a la salida del bar.

-¡Olvídame! –fue lo último que Lokis oyó de su compañero. Y pensó que, posiblemente, fuera lo último que oiría de él durante algún tiempo.

Todo el bar se había quedado mirando la acción de Bumper sobre Lokis. Algunos compañeros del periódico miraron en dirección al agredido y sonrieron negando con la cabeza. Luego siguieron hablando entre sí.

También Eloy y Miriam se interesaron por el hecho. Cuando el camarero les sirvió los cafés con leche, le preguntaron por lo sucedido.

-Cosas de los periodistas. Éste siempre está discutiendo con sus compañeros. Bebe como una esponja. No sé qué le habrá hecho al otro, pero seguro que ha sido algo gordo.

-¿Siempre vienen aquí los periodistas?

-Sí, como la redacción del “Guardián” está justo en este mismo edificio.

Eloy sintió un hormigueo. Sabía que la redacción del periódico estaba encima de la cafetería, pero no había caído en la posibilidad de que los periodistas del diario frecuentaran el local al que él y Miriam iban cada noche.

-Hace tiempo que no se ve por aquí a Luis, ni a John ni a nadie del grupo –terció Miriam.

Eloy asintió distraídamente mirando por todo el bar. La chica no se dio cuenta de que la mente de su hombre estaba muy alejada de los compañeros de ella.

Eloy pensó que en esos momentos, en la misma cafetería en la que él se encontraba, podía estar también alguno de los periodistas que sabían de su llamada y de su anónimo.

En lugar de sentir inquietud, esos pensamientos le llenaron de seguridad. Pensó que, si entablaba contacto casual con alguno de los periodistas, podía irse enterando e lo que pensaban acerca de ese asesino justiciero en que había decidido convertirse. Sin saber muy bien por qué, se fijó en el borracho de la barra que acababa de sufrir la agresión.

“Este parece un poco tonto –sentenció-. Puede ir bien a mis propósitos.”

Decidió que iría a la cafetería, próximamente, para entablar contacto con el borrachín; lo haría sólo, sin Miriam, al menos la primera vez.

-Si no te importa, podemos quedar aquí por las noches.

Miriam, que también estaba ojeando la cafetería pero sin pensar en nada determinado –o al menos consciente de ello- , se sorprendió de la propuesta de Eloy.

-¿Qué quieres decir? ¿Por las noches?

-A esta hora, me refiero. En vez de quedar a la salida de los almacenes, podemos quedar aquí.

-¿Por qué? –Miriam hizo una mueca de contrariedad con su rostro.

-Es que estoy un poco cansado de estar allí, en la calle, como un pasmarote, esperándote.

-Podrías entrar. Algunas compañeras les dicen a sus parejas que entren. Si no es mucho rato, no nos dicen nada.

-Ya sabes que no me gusta incordiar. Prefiero esperarte aquí.

-¿Y tendré que venir sola? –la chica hizo un mohín cariñoso en señal de protesta.

Eloy la abrazó y la besó suavemente en los labios. Luego, con los suyos, recorrió la mejilla de la chica hasta llegar a la oreja. Le metió la lengua en ella.

-No es más que un pequeño paseo… -le susurró al oído.

Miriam notó de nuevo el escalofrío que le recorría la espina dorsal cada vez que Eloy le daba una muestra de cariño en los últimos tiempos. Se desarmó.

-Bueno… como quieras. Pero tendrás que compensarme.

-Lo haré –el hombre volvió a besarla dulcemente; fue un beso largo y apasionado en el que intercambiaron todos sus sabores. Cuando se separaron comprobaron que una parte de la clientela de la cafetería les estaba mirando de manera sonriente. Miriam notó que se le subían los colores, como cuando tenía quince años; tuvo por primera vez en mucho tiempo esa sensación. Y le gustó.

Cuando se separó de Eloy y subió a su casa, la chica era completamente feliz. Pensó en el día siguiente. Sonrió.

Eloy volvió a su casa dando un paseo. Pensó en Miriam y sintió un placer especial que iba descubriendo a medida que pasaban los días. No sabía la razón pero notaba el poder que iba adquiriendo sobre la muchacha. Y ese

poder se hacía más grande a cada momento que pasaba. Pensó en ello y se sintió bien. Muy bien. Estaba con Miriam mejor de lo que hubiera estado nunca. Y sabía que era capaz de hacer feliz a una mujer.

Pasó por una calle estrecha y muy mal iluminada. En la pared de lo que parecía un almacén había una pintada callejera sin terminar: “Hijos de pu” rezaba el mensaje inacabado. Pero lo que le llamó la atención fue el bote de espray que había sobre la acera y cerca del letrero.

Lo cogió. Miró a su alrededor y vio que no era observado por nadie. Disparó el espray contra la pared y salió un chorro rosado –del mismo color con el que estaba pintado el cartel- que dibujó un gusano extraño en la tapia.

Sonrió. Volvió a soltar otro pequeño chorro para dominar el artefacto y ya le quedó más recto el segundo gusano. Movió el recipiente y dedujo que estaba lleno. Se acercó al letrero inacabado y, con cierto esmero ya, pintó dos letras finales al mensaje: “ta”.

Se metió el bote de espray en el bolsillo y siguió andando. Entró en casa y, sin quitarse la cazadora, fue a la cocina. Cogió el cuchillo más puntiagudo que encontró. Luego buscó entre las herramientas de bricolaje que tenía y eligió un martillo enorme con la cabeza de hierro y el mango de madera. Al comprobar que ambos utensilios eran antiguos además de peligrosos, sonrió.

Con el martillo en un bolsillo –saliendo parte del mango de él- y el espray en otro, se colocó el cuchillo en la cintura, por debajo de la camisa y justo sobre los calzoncillos la empuñadura, con cinta adhesiva; tuvo cuidado de que el filo cayera por el costado externo del muslo, por dentro de los pantalones.

De esa guisa salió otra vez a la calle. Iba pensando en seres groseros, en juicios con él de presidente del jurado y en ejecuciones. La rabia se fue apoderando de él en la medida que él dejaba que la rabia le invadiera. Lo tenía todo controlado, convino. Y se fue por las calles a la busca del primer grosero que encontrara.

Dos horas después volvía hacia su casa. La rabia había remitido, en parte por el frío, en parte por la ausencia de personas, groseras o no, a aquellas horas de la noche. Cuando ya avistaba a lo lejos el portal vio que, de éste, salía alguien. Se detuvo y frunció el ceño como para ver mejor en la noche medio iluminada de su calle.

Era su vecino de arriba. Iba en dirección contraria a él. Decidió, en un instante, seguirle. Fue detrás de su odiado compañero de edificio, a unos cincuenta metros y sin hacer el menor ruido; caminaba como sobre nubes. La rabia iba en aumento en su interior. De vez en cuando, el vecino se detenía en la puerta de un bar cerrado y miraba por la zona, como inspeccionando, como si buscara algo.

Tres calles más allá, el hombre encontró lo que buscaba. Era una calle no excesivamente ancha, como la de la casa de ambos. En ella, un bar cerrado tenía en su exterior una máquina de tabaco. Vio cómo el vecino se detenía ante ella y echaba mano a su bolsillo buscando monedas. Apretó el paso y llegó tras el hombre al que seguía.

Éste estaba en ese momento metiendo la última moneda, cuando oyó que alguien andaba detrás de él. Se volvió con cierto temor y, al ver y reconocer a Eloy, se tranquilizó, aunque no dijo nada; hacía años que no se hablaban. Volvió al tema que le ocupaba y mientras apretaba el botón del tabaco elegido, despreocupado del otro hombre, Eloy sacó rápidamente su martillo. Mientras el vecino se agachaba para recoger los pitillos, nuestro hombre descargó un golpe en su cráneo con todas sus fuerzas. El golpe tiró al vecino al suelo, aunque no acabó con él. Al caer, todo en silencio, no se habían oído ni golpe ni grito de reacción a él, se ladeó y miró hacia arriba, hacia Eloy, como intentando comprender qué es lo que ocurría. Las miradas de ambos se encontraron. La mano izquierda del vecino –la derecha estaba entre el suelo y su cuerpo- se tendió hacia arriba, hacia su agresor y lanzó un gemido leve que a Eloy le pareció un alarido.

Intentando controlar el pánico que sentía, Eloy miró a un lado y otro de la calle. No había ni un alma.

“¿Por qué no te mueres, cabrón?”, se dijo a sí mismo. Entonces, en una fracción de segundo, sintió la rabia y, al tiempo, el placer de lo que estaba haciendo. Levantó el martillo por segunda vez y lo descargó con todas sus fuerzas sobre el rostro del vecino. Sonaron multitud de huesos crujiendo por el golpe, hechos añicos. Volvió a levantar el arma de bricolaje y la descargó en la cabeza del vecino una, dos, tres veces, mientras la pelota en la que se había convertido la testa del agredido reventaba por dentro a cada golpe. No hizo casi ruido. Se levantó y respiró hondo. Sonrió. Se sentía bien y esperó unos

segundos para darse cuenta, a conciencia, de ello. Luego se agachó, comprobó que el cuerpo que yacía a sus pies no tenía vida y buscó un agujero de alcantarilla. Unos metros más allá, en dirección contraria a su casa, vio uno. Se alejó del muerto y sacó su pañuelo. Limpió el mango del martillo y luego dejó caer el arma del crimen por el agujero de alcantarilla. Se guardó el pañuelo y volvió junto al cuerpo. Sacó el espray y roció el cuerpo del asesinado y la acera junto a él con el líquido rosa. Dos “G” quedaron pintadas mientras Eloy se alejaba en dirección contraria a su casa. Caminó hasta el centro de la ciudad y dio un paseo por el bulevar central. Media hora después cogió un taxi y le indicó su dirección, escogiendo el camino para ir a ella. No pasó por el lugar del crimen. Llegó a su domicilio por el lado contrario. Subió a su piso y se acostó enseguida, aunque cada movimiento lo efectuaba con suma parsimonia. Ya en la cama, fumó un cigarrillo. Cuando terminó de apurarlo sonrió y lo apagó. Dejó a oscuras la estancia y se acurrucó sobre el lado izquierdo. Absolutamente tranquilo, se durmió en unos segundos.

¡¡¡ CONTINUARÁ !!!