83430 visitas

CAPITULO XI. LAS SIGUIENTES VICTIMAS.

El martes, la policía volvió a recorrer el edificio de Eloy. Hablaron con todos los vecinos a una u otra hora. La alarma de nuestro hombre desapareció al comprobar que investigaban en todos los pisos.

Le preguntaron si solía tomar el autobús y qué línea cogía habitualmente. Eloy contestó la verdad.

Supuso que buscaban a alguien que fuera pasajero habitual de la línea quince. Pero se sorprendió de que preguntaran por ello tanto tiempo después del primer asesinato.

La causa era que, la policía, al igual que el resto de los ciudadanos, había comenzado a dar importancia al asesino educado, al hombre del que la prensa había hablado constantemente durante el último mes.

Y el interés de la policía se había visto reforzado por el hallazgo casual en uno de los márgenes del río donde desaguaban las cloacas, a la salida de la ciudad, del martillo con el que el vecino de Eloy fuera asesinado.

Lokis era ahora el centro de atención por parte de la policía. Si tiempo atrás era él quien recorría comisarías mendigando algo que le sirviera para una noticia, ahora eran los representantes de la ley quienes le buscaban para preguntarle esto o aquello referente al asesino de marras.

-¿El señor Lokis?

La chica señaló en dirección al periodista al ver la placa de identificación del inspector de policía.

El hombre y su ayudante pasaron entre las mesas de la redacción hasta llegar frente al periodista que buscaban.

-¿El señor Lokis?- preguntó el que comandaba la expedición.

-Sí. Soy yo.

El inspector se guardó la placa en un bolsillo.

-Soy Mauro, de la brigada de homicidios. Inspector Mauro.

-Usted dirá.

El policía miró la silla vacía que había delante de la mesa a la que estaba sentado el periodista. Luego miró a Lokis, que no se había levantado, pero éste no le ofreció asiento.

-Vengo por lo del asesino educado.

-Solo soy un periodista.

-¿Cómo sabe tanto sobre el tema?

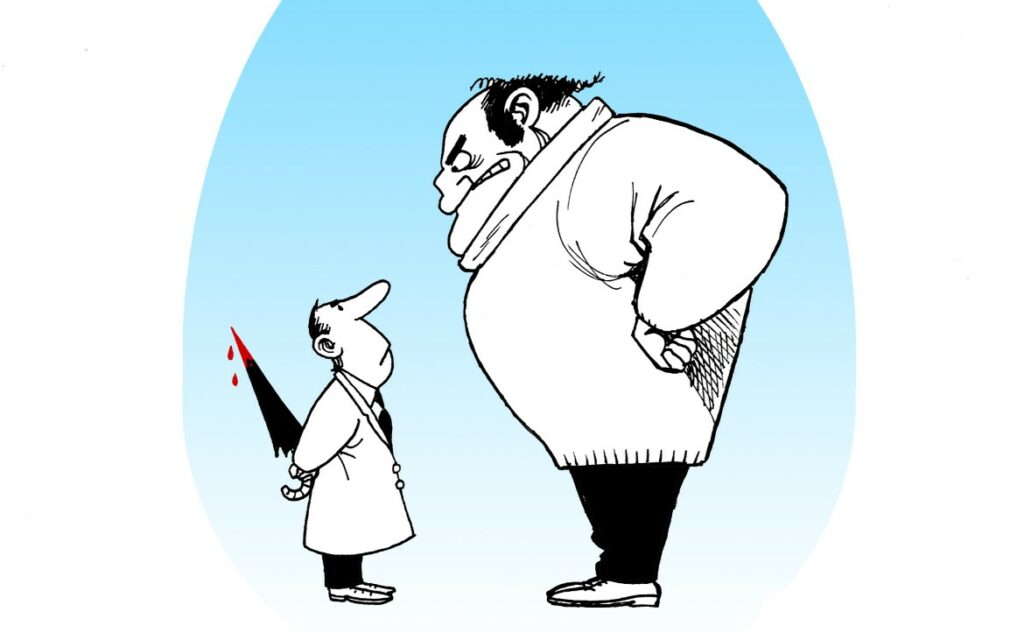

La conversación era tirante. Ninguno de los dos hombres sabía por qué. Pero, evidentemente, no se caían bien. Probablemente, fuera de la profesión del otro lo que no le cayera bien a cada uno de ellos.

-De la misma forma que usted pueda saberlo. Investigando.

-Explíqueme todo lo que sepa.

El policía hablaba con aire autoritario. Se sentó en la silla, sin esperar más a que se lo ofreciera el periodista.

-Todo lo que sé es lo que he publicado en mis artículos.

El inspector encendió un cigarrillo. No ofreció tabaco a Lokis.

-Si quiere, -siguió Lokis- le puedo dar un dossier con todo lo que he escrito.

-Lo he leído -soltó una bocanada de humo hacia la cara de su interlocutor el policía-. Lo he tenido que leer.

Recalcó las últimas palabras.

-Entonces ya sabemos lo mismo sobre el caso.

-¿Cómo averiguó usted todas esas cosas?

-Lo siento. No puedo revelar mis fuentes de información. Usted debería saber eso.

El periodista miró como el policía se levantaba. Parecía sereno, pero Lokis sabía que estaba muy enfadado. El tipo que estaba de pie apagó el cigarrillo aplastándolo contra el cenicero. Lokis sonrió al verlo. El policía le miró a los ojos con odio.

-Y usted debería saber que no se puede obstaculizar la acción de la justicia.

-Yo no obstaculizo nada, señor inspector –también Lokis recalcó sus últimas palabras.

-Como quiera. Quizá tengamos que volver a hablar con usted.

-Cuando quiera.

El inspector se fue hacia la puerta seguido de su lugarteniente, que había permanecido de pie y en silencio unos metros detrás de su jefe mientras éste habló con el periodista.

Lokis miró a la chica que tenía más cerca y enarcó las cejas. Ella sonrió. Él, entonces, cogió el teléfono y marcó un número.

-¿Está Walker?

Esperó unos segundos.

-Gracias.

Colgó y buscó en su libreta. Marcó el número que estaba leyendo.

-¿Walker? Soy Lokis, perdona por la hora. ¿Qué pasa que tus compañeros me andan investigando?

Walker estaba agradecido de la opípara cena a la que el periodista le invitara una semana atrás; de la cena y de la juerga posterior en un bar de putas.

-Ah, caray –exclamó Lokis. Con que han encontrado el martillo. ¿Y yo que tengo que ver?

Escuchó.

-Ya. Ahora les entran las prisas. Seguro que han recibido presiones de arriba.

Escuchó.

-Vale, Walker. Gracias. A ver si esta semana salimos un poco por ahí otra vez.

Sonrió y colgó. No se preocupó demasiado por la visita de Mauro.

Salió de la redacción y se fue a dar una vuelta. Empezaba a estar muy nervioso. Los temas de sus artículos, aparte del del asesino educado, no convencían a sus jefes. Y el asesino parecía haberse marchado de la ciudad, del continente.

Al entrar al parque se cruzó con Eloy, que salía de él. Se vieron y se saludaron sin detenerse.

-Hasta luego.

-Adiós –contestó Lokis.

Eloy entró en los pensamientos del periodista a medida que seguía caminando, mientras marchaba de ellos el asesino educado.

“Vaya un tipo…Contable… ¿y qué hará en el parque a estas horas?” –pensó Lokis. Recordó algunas de las charlas con Eloy y Miriam y sonrió. Ojalá hubiera más gente como ese tío. La ciudad iría mejor. Tranquilo, sosegado, sin dar importancia a nada, con una tía buena a su lado… Por un momento dedujo que

no le importaría ser el tal Eloy Schneider. Pero, enseguida, decidió que estaba bien como Lokis, el periodista triunfador. ¿Triunfador? Como su criminal no actuara pronto…

Pensó en la voz de Eloy y creyó que le recordaba a alguien, aunque no sabía a quién. Cuando una rubia despampanante se cruzó en dirección contraria a él y Lokis se volvió para mirarla, Eloy desapareció de sus pensamientos.

Eloy se había cabreado con un par de groserías cotidianas esa mañana, antes de llegar al parque. La rabia le invadió como un mes atrás y decidió que, efectivamente, al día siguiente iba a entrar, de nuevo, en acción.

Cuando llegó al bulevar central, sacó de su bolsillo con un pañuelo, el espray que utilizara para dibujar la letra “G” sobre la acera y el cuerpo sin vida de su vecino. En su casa, previamente, ya había limpiado concienzudamente el armatoste, recordando las series de televisión en las que cogen a los criminales a través de sus huellas dactilares.

Dejó caer en una papelera el espray y se alejó tranquilamente del lugar.

Había decidido que ya no necesitaba el aparatejo. Cuando cometiera el tercer asesinato bastaría con que llamara a Lokis, a la redacción del “Guardián”. Luego, otro anónimo reforzaría su mensaje.

Había charlado con Miriam, mucho, sobre el asesino educado. El hablar sobre ese tema no despertaba la más mínima sospecha. Todo el mundo hablaba de ello.

Miriam, le explicaba, comentaba con sus compañeros cosas sobre el asesino. Y luego Eloy se enteraba de lo que, unos y otros, opinaban de él sin saber nadie que fuera él.

A la chica, en un principio no pareció hacerle gracia la idea de que un tipo anduviera suelto por ahí matando gente. Pero al pensar en que acababa con los groseros, le pasaba lo que a la mayoría de la gente. Nadie hace groserías pensando en que es un grosero. Pero se da cuenta de las que hacen los demás.

Ahora, Miriam parecía sentir algo de simpatía por aquel hombre que iba por la ciudad intentando acabar con la mala educación. Y Eloy no había hablado en favor del asesino. Ni con Miriam ni con nadie. Tenía cuidado siempre de no hablar ni a favor ni en contra del personaje que atraía la atención del público.

Decididamente, estaba satisfecho de la acogida que le estaba dispensando la gente. En general, hablaban en favor del hombre que Eloy sabía que era él. Disfrutaba, además, con ese anonimato que le permitía ser el centro de atención de todos pero sin peligro de ser descubierto. Al menos por ahora. Debía ir con precaución en los próximos trabajos.

Ahora, le volvía apetecer seguir con su cruzada. Estaba preparado, de nuevo, para disfrutar con su tarea. Y sentía ya ganas de que llegara el momento de actuar. Sólo quedaban unas horas más, poco más de un día, y volvería a la carga.

Comió un bocadillo en un bar de comidas rápidas y se tomó el café en el centro. Luego fue a ver un par de exposiciones de pintura que no entendió y, finalmente, aterrizó en la “Moby Dick”.

Ese día. Lokis no fue por la cafetería a esas horas. Era el primer día que fallaba en mucho tiempo. Miriam llegó puntual como siempre. Se tomaron un par de cafés con leche. Al salir, el frío era intenso. Anunciaba el ya próximo invierno. También se dejaba sentir la humedad. Se metía en los huesos. Abrigados ambos, fueron de la mano, sin hablar, hacia la casa de Eloy.

“Hoy toca” pensó ella. Subieron juntos al piso del hombre. Al coger el ascensor, habían dejado paso a la viuda del segundo segunda que salía del mismo; Eloy y la mujer no se saludaron. Miriam no sabía que aquella persona era la mujer del segundo asesinado por el asesino educado. Los periódicos habían publicado el nombre del fallecido, pero Miriam no tenía ni idea de que su viuda fuera la persona con la que se acababa de cruzar.

-¿Seguís sin hablaros? –preguntó durante el corto trayecto hasta el primer piso, hablando casualmente de la para ella desconocida vecina.

-Siguen haciendo ruido –contestó lacónicamente Eloy.

El hombre hizo una buena cena. Comieron a gusto y bebieron un buen vino. Fresco, como le gustaba a la chica. Eloy prefería, si era fresco, que fuese rosado. El tinto lo apreciaba más a temperatura ambiente.

Miriam recibió otro de aquellos masajes en los pies que le resultaban tan relajantes y que llevaban, indefectiblemente, a masajes y caricias en otros lugares de su cuerpo. Disfrutó como lo venía haciendo últimamente; como el hombre también disfrutó. Y se entregaron, ambos, por igual el uno al otro que el otro al uno.

Cuando Miriam estaba fumando un cigarrillo, sacando tan sólo una mano del acogedor calor de sábana, colcha y manta, Eloy puso el transistor muy bajito.

-¿Hay futbol hoy?

-Sí. La copa.

La chica se durmió cuando el partido no había llegado a sus primeros veinte minutos.

Cuando el locutor anunció:… “y Fando, el centro delantero del Oriental, debe dejar su puesto a Combin. Parece que la lesión del número nueve local es grave… la entrada de López ha sido castigada con la amarilla…”

Eloy se cabreó. Se cabreó mucho. Y apagó la radio.

Por la mañana se despertó, como pasaba últimamente, sólo.

Una nota de Miriam en la mesilla de noche de su lado de la cama le informaba de “Te quiero. Hasta luego”. Sonrió. Pensó que tenía ganas de pasear.

Se lavó, se vistió y desayunó. Esperó una hora escuchando música, un viejo disco de un grupo extranjero de los sesenta. Luego llamó a los almacenes por teléfono.

-¿Miriam López?

Esperó.

-Cariño, he recibido una llamada de uno de los jefes de la nueva empresa. Quiere cenar conmigo. Sí, hoy. No, no… te llamaré después. Si no es muy tarde, me paso por tu casa.

Colgó sonriente. Miriam estaba entusiasmada con él. Y, además, le había hecho ilusión que la dijera que después de la cena iría a verla.

Antes de salir, vio que estaba lloviendo y cogió su paraguas. Era uno de esos armatostes enormes, de color negro, que se abría de forma tradicional y que ocupaba mucho sitio. Uno de esos cacharros que cualquiera se deja en cualquier sitio en cuanto deja de llover.

Salió a la calle. No llovía excesivamente por lo que no abrió el artefacto. Al andar, hacía un ruido peculiar apoyando el extremo metálico y puntiagudo del paraguas, que utilizaba a modo de bastón.

Compró “El guardián” y, para entonces, como había arreciado la lluvia, abrió el utensilio para protegerse del agua. En lugar de ir al parque, fue al bulevar del centro y se sentó en el interior de una cafetería con grandes ventanales a la

calle. Se colocó en una de las mesas que estaban situadas junto a los cristales y, mientras se tomaba un café con leche con tostadas, estuvo mirando hacia el exterior. Luego, al acabar su desayuno, hojeó el periódico. Hacía muchos días que Lokis no hablaba sobre el asesino educado.

Al repasar las páginas deportivas, se enteró de que la lesión del delantero centro del Oriental, Fando, era grave. Se cabreó. Se cabreó mucho. Era un juvenil con mucho porvenir y esta era su primera temporada en el primer equipo del Oriental. El Atletas había empatado en el campo de su adversario y quedaban a la espera del partido de vuelta en su terreno. El jugador que más destacaba la prensa, del equipo visitante, era –pese a su dureza, indicaban- el defensa Tomás López.

Se cabreó. Mucho.

Miró con preocupación al cielo. Estaba negro, completamente cubierto de nubes. Pensó que eso podía molestarle para hacer su trabajo o, incluso, que podía convencer a su víctima para no salir de casa esa tarde y no ir de compras a los almacenes, como solía hacer los miércoles. Repasó los dos primeros asesinatos que cometiera: el primero en martes (y 27), el segundo en jueves (y 29). Estaba bien matar hoy. Un miércoles; quedaba entre los dos primeros. Y 26. Bueno, el número del día no le importaba tanto. Pensó que sería bonito matar, próximamente, en lunes, viernes, sábado y domingo. Completaría una semana. Después, desechó esas elucubraciones. No estaba para tonterías. Tenía un trabajo que hacer. Y había que hacerlo seriamente. No podía caer en frivolidades. Además, si la policía iba haciendo sus cálculos, podían cogerle en el séptimo crimen, ya que habrían deducido qué día de la semana se produciría. No. Lo mejor era no llevar un orden. De nada. Así sería más fácil conseguir sus objetivos y no ser capturado por las fuerzas del orden. No quería que eso pasara, que le cogieran, ni en el tercero, ni en el séptimo ni en el último de los asesinatos.

Pensó en el último. ¿Cuál sería el último asesinato? Todavía no lo había decidido, claro. Faltaban algunos entre medias. Pero tenía que ser sonado. Alguien conocido de todos. Alguna persona popular. ¿Un presentador de televisión? No. Eran todos unos groseros, pero no podía ponerse en contra a la prensa. Eran sus intermediarios con la gente.

¿Y después? Después, el asesino educado dejaría de actuar. De pronto, nadie volvería a saber de él. Nadie sabría que Eloy Schneider, “el asesino educado”, habría… muerto… Dio un respingo en su sillón al recordar. Casi lo había olvidado por completo. Se sintió a disgusto. Intentó pensar en otra cosa, pero su mente volvía, de una u otra forma, a lo mismo. “Quizá alguien siga mi trabajo y retome para sí el apodo. Quizá sea como en aquellos personajes míticos de mi infancia, “El Zorro”, “El Hombre enmascarado”, que, generación tras generación, alguien sustituye al anterior héroe cuando muere y sigue su tarea justiciera”.

Sonrió. Pareció tranquilizarse con eso. Miró hacia afuera, la lluvia había remitido. Cogió su paraguas y, tras pagar, salió del local.

Caminó mucho y se fue yendo hacia la parte sur de la ciudad. Eran los barrios bajos. Había mucha gente, como por todas partes. No solía ir nunca por allí. Su paraguas golpeaba el pavimento y mantenía un “cloc-cloc” rítmico, que le hacía gracia a su dueño.

Pensó en el paraguas. Nunca lo compró. Se había comprado uno nuevo, haría dos años ahora, y fue a la peluquería. Al ir a salir, se dio cuenta de que, en el paragüero y mientras a él le tomaban el pelo, alguien –adrede o no- había dado el cambiazo. Cuando se le pasó el disgusto, decidió continuar con aquel paraguas hasta que se rompiera del todo. Hoy, aún, seguía con él.

Estaba en una calle no muy ancha y de aceras exiguas, cuando oyó el ruido. Una moto había girado por la esquina a la que él se acercaba, circulando por la acera, un hombre saltó para no ser atropellado por la moto. Dos niños bajaron de la acera y estuvieron a punto de ser arrollados por un automóvil que circulaba, correctamente, por la calzada, en dirección contraria a la que iba la motocicleta. Un chico joven, pilotando el aparato, se acercaba con cara de imbécil hacia Eloy, a toda velocidad.

Eloy se pegó con el hombro derecho contra la pared y cogió el paraguas fuertemente con las dos manos, sosteniéndolo con la punta directamente enfocada al pecho del gilipollas que se le venía encima.

El chaval se incrustó el paraguas en el corazón y cayó al suelo con la punta metálica del aparatillo saliéndole por la espalda, al soltar Eloy el mango del paraguas.

La gente que caminaba por la calle, se detuvo horrorizada al contemplar la escena. La moto, sin control, había seguido un tramo por la acera hasta rebotar en la pared e ir a parar a la calzada, justo contra un turismo que pasaba en esos momentos por el lugar.

Para cuando la moto, con gran estrépito, cayó por la parte delantera del turismo y fue a parar a las ruedas delanteras de éste, que se había detenido, Eloy Schneider ya había salido zumbando del lugar en dirección contraria a los coches y se había perdido por la primera bocacalle que daba a la calle de los hechos.

Mientras algunos transeúntes se acercaban –inútilmente- a atender al motorista grosero, una mujer, con la cesta de la compra en su mano derecha, miró hacia el lugar por el que había desaparecido Eloy y, con toda tranquilidad, emitió su veredicto.

-Era el asesino educado.

En la siguiente hora se recibieron múltiples llamadas en la redacción de “El Guardián” preguntando si “El asesino educado” había sido el autor del crimen del paraguas. Al no ser informados de si era así, preguntaban por Lokis o, si no sabían el nombre de éste, por el periodista que investigaba el caso.

Lokis apareció media hora después de que la chica de centralita, harta de llamadas preguntando lo mismo y con el permiso del editor, hubiera bloqueado las líneas del diario. En cuanto se enteró de lo sucedido, salió disparado hacia el lugar en el que se había producido el suceso, aunque el “El Guardián” ya había enviado a uno de sus empleados a cubrir la información al no estar Lokis, en aquellos momentos, localizable.

Eloy estaba muy lejos del lugar de los hechos cuando Lokis llegaba a él. Se sentía bien, pero prácticamente no había tenido tiempo de disfrutar con su tercer crimen; los acontecimientos se habían precipitado y había decidido en unas fracciones de segundo lo que debía hacer. Luego, cuando sintió que su paraguas atravesaba el cuerpo del motorista, sí experimentó el mismo placer que le calmaba la rabia, pero no tuvo tiempo de pensar mucho en ello; la prudencia le aconsejó alejarse de allí lo más rápidamente que pudo. Y lo hizo.

En el centro de la ciudad, tomando un café en una terraza, después de una agradable comida en un coquetón restaurantito cercano, tachó de su lista al “Motorista por acera”.

Se sintió contrariado. Tenía todos los planes enfocados a terminar esa tarde con la madre del niño maleducado y había cometido unas horas antes otro asesinato. ¿Qué hacer? ¿Seguía con sus planes como si no hubiera pasado nada o, por el contrario, dejaba seguir viva a la señora en cuestión hasta encontrar otro día mejor?

Dudaba. En esos momentos, un repartidor de cervezas entró en el local. Eloy se levantó –notaba un cierto frío desagradable desde hacía unos minutos- y se dirigió a la barra tras el empleado que llevaba una enorme caja con bebida sobre su hombro.

Cuando iba a pagar, oyó comentar al repartidor.

-¿Habéis oído lo del asesino?

-¿El qué?

El hombre depositó la caja sobre el mostrador.

-Ha vuelto a actuar. Parece que se ha cargado a un motorista. A uno de esos hijos de puta que van a toda velocidad por las aceras.

Los dos camareros del bar se miraron. Eloy guardaba escuchando al repartidor de cervezas.

-¿Seguro que era el asesino educado?- preguntó uno de los camareros.

-¿Quién si no?

El repartidor esperó que el encargado –uno de los dos camareros- le firmara el albarán de entrega y se lo guardó. Antes de salir aún se volvió para decir:

-¡Seguro que ha sido ese tipo! ¡No hay nadie más que tenga las agallas de terminar con esa gentuza!

Eloy sonrió y se dirigió al camarero que tenía más cercano.

-¿Qué le debo?

Cuando salió del local se sentía satisfecho. Vio cómo el repartidor había subido a su camión y, al arrancar, se llevó por delante una bicicleta que estaba apoyada en una farola. Pensó que la gente era la leche. Decidió que ya iba siendo hora de dar una vuelta por el barrio norte de la ciudad. Y se encaminó hacia allí. Miró su reloj. Tenía tiempo de sobra para ir dando un agradable paseo. El cielo se había despejado y lucía un tímido sol que calentaba algo la tarde. Comenzó a andar.

En el ínterin, Lokis había llegado al lugar en que ocurrieron los hechos que ya sabemos. Junto a un chico joven enviado por su periódico, cubrió la noticia. Se

encontró con el inspector Mauro. Como la primera vez, el policía tenía cara de pocos amigos.

-Hola, inspector. ¿Qué ha pasado?

-Usted sabrá. Pregúntele a su “asesino educado”.

Lokis intentó contemporizar. Siguió al policía que estaba mirando lo que hacían sus hombres.

-No sea así. Los dos nos necesitamos.

Se detuvo. Se volvió y miró al periodista con asco.

-Yo no lo necesito a usted para nada.

Lokis desistió. Se fue hacia uno de los policías que vigilaba la ambulancia donde, presumiblemente, se hallaba el cadáver del motorista. El chaval joven, en unos instantes, había puesto a Lokis en antecedentes.

-¡Vaya lío! ¿Eh? Dicen que ha sido ese “asesino educado”…

Cuando el policía fue a contestar, vio a su jefe –Mauro- haciéndole una señal inequívoca.

-Lo siento. No puedo decir nada.

Lokis se volvió y vio a Mauro, por primera vez, con media sonrisa en sus labios.

-Ya. Comprendo…

Dijo. Y se alejó hacia la gente que rodeaba con expectación a los policías.

Entrevistó unas seis personas y todas coincidieron en sus apreciaciones. Estaban seguras, las seis, de que había sido cosa del asesino educado. Con respecto a éste, no se ponían tan de acuerdo, pero la mayoría señalaba que, pese a la rapidez con que se produjeron los hechos y a haber mirado más al motorista que al hombre del paraguas, éste vestía pantalón gris y llevaba una gabardina de color claro. Ninguna descripción física que sirviera para mucho. Moreno, pelo no muy largo, sin barba, bigote ni gafas… muy corriente.

Pese a no conseguir más datos sobre su hombre, Lokis se mostraba contento. Pero necesitaba el anónimo para estar seguro.

Ahora podría volver a escribir sobre su tema preferido. Y volvería a ser el número uno de su profesión.

Se acercó al chaval joven.

-¿Qué hay de las huellas?

-He oído que el tipo ese –señaló a Mauro- que parece el que manda, comentaba con el juez que ordenó el levantamiento del cadáver, que no había una sola huella en el mango.

-¡Qué cabrón! –exclamó Lokis.

-¿Qué?

-Que el tío ese tiene la sangre fría de limpiar sus huellas del mango del arma en un momento como ese…

-¿Qué arma?

-El paraguas, chaval. ¡Qué arma va a ser!

-Ah… claro.

Lokis volvió a su coche. Se sentó al volante. Se quedó unos instantes pensativo. Decidió que lo mejor que podía hacer era irse a la redacción y esperar allí noticias de su asesino. “Como mínimo –pensó- , podré bajar a tomar algo a la “Moby” diciendo dónde estoy, por si hay alguna novedad”.

Arrancó el vehículo y se encaminó al “Guardián”.

Eloy estaba apostado a la salida teórica del autobús con el que la mujer volvía a su barrio.

Cuando ella bajó con el niño de la mano, no podía sospechar que acababa de hacer su último viaje. Se encaminó paseo arriba, hacia la calle donde vivía. El paseo estaba muy concurrido. La gente iba y venía en un sentido y en otro, o se cruzaba con los que subían o bajaban, en un caos peatonal de primera orden.

Eloy iba unos cinco metros detrás de la mujer, pero la gente se colocaba entre ella y él y salía de allí al instante siguiente.

El niño iba intentando zancadillear a las personas que pasaban cerca. Pero no lo conseguía casi nunca. Y cuando lo lograba, lo máximo que ocurría era que el adulto que tropezaba trastabillara y se volviera hacia el chaval como pidiéndole excusas al tiempo que el crío se reía por lo bajo. La mujer permanecía al margen de lo que hiciera su hijo. Le llevaba de la mano como podía llevar un carrito.

Eloy apresuró el paso y agarró el mango del cuchillo en el bolsillo de su cazadora. En ese instante la mujer se cruzó con una conocida y se saludaron.

El corazón de Eloy se disparó al creer que la mujer se pararía a hablar. “Seguiré caminando y pasaré de largo” –pensó. Pero las dos mujeres siguieron su camino. La conocida de la víctima se cruzó con Eloy. Éste volvió a acelerar y se colocó al lado de la mujer. De pronto, se lanzó hacia adelante con el cuchillo en la mano y atravesó a la señora por la espalda, a media altura, en el lado izquierdo.

Eloy hizo como si fuera un accidente. Con la rapidez de un lince había escondido en su manga derecha el cuchillo ensangrentado y ahora miraba horrorizado a la mujer que caía boca arriba, sin vida.

-¡Señora! ¡Socorro! Algo le pasa…

Había sido Eloy quien habló. El niño cayó al suelo siguiendo, de la mano, a su madre. Sorprendido, al ver a su madre sin expresión, se asustó. Empezó a llorar.

La gente se arremolinó alrededor de la mujer caída. Todos hablaban y daban sus recomendaciones. “Un mareo. Eso ha sido un mareo” decían unos. “Que le de el aire” gritaban otros. Alguno acusaba: “Le han empujado. Yo he visto a un tío que la empujaba. Como si quisiera meterle mano”.

Eloy había aprovechado el follón para volver calle abajo y desaparecer por una boca de metro cercana a la parada del autobús en la que descendiera, por última vez, la mujer con su hijo. De modo que, cuando algunos de los que rodeaban el cuerpo de la mujer, buscó al presunto “mete-mano”, éste ya no estaba por allí.

Uno de los que sostenían a la mujer, intentó colocarla, de nuevo de pie.

-¿No ves que está sin sentido? –indicó otro.

El que intentaba poner en pie a la mujer, retiró su mano de la espalda de ésta, llena de sangre.

Un grito de horror salió de varias gargantas de los allí reunidos.

Enseguida, una de las mujeres que permanecían en el lugar del crimen, fue a llamar a la policía.

Lokis estaba en la redacción leyendo el ejemplar del día del “Guardián” en sus páginas deportivas, cuando sonó el teléfono unas vez más. Yvette se puso.

-Lokis. Es para ti.

-¿Quién es?

-No sé. Solo ha preguntado por ti.

-Será otro pesado que quiere preguntarme algo.

-Quizá. Pero hace rato que no llaman.

-Pásamelo. Le largaré enseguida.

Recogió la llamada en su teléfono. Una voz de hombre con un acento extraño –distorsionada, además, con seguridad, al cubrirse la boca con algo- sonó al otro lado del hilo.

-¿Señor Lokis? Soy el asesino educado…

Lokis sintió que le entraba la taquicardia. Intentó conversar con el comunicante.

-Espere. Quiero preguntarle…

Eloy cortó la frase del periodista.

-No. Escúcheme y calle, o cuelgo.

Esperó unos segundos. Al notar que Lokis no hablaba, Eloy siguió.

-He matado hoy a un motorista en la parte sur y a una mujer en la parte norte de la ciudad. La última llevaba un niño con ella. Ambos han muerto por groseros. El primero por circular por la acera y la segunda por maleducar a su hijo. Le confirmaré ambos asesinatos con un solo anónimo.

Colgó. Lokis se quedó quieto, sin colgar el teléfono. De pronto vio entrar en la redacción a Dominicci acompañado del inspector Mauro. Se acercaron a la mesa de Lokis. Éste colgó mirando sorprendido la aparición del policía.

-¿Qué hay, Lokis? ¿Conoce al inspector Mauro?

-Nos conocemos –dijo sonriente Mauro.

-¿Qué pasa? ¿Qué hace este hombre aquí? –preguntó Lokis.

-Hemos intervenido el teléfono para ver si podíamos localizar desde dónde llamaba ese loco.

Lokis se enfureció.

-¡¿Y por qué no se me ha avisado?!

-Ya le dije que no le necesitaba –siguió sonriente Mauro.

Una señal de avisador sonó en el bolsillo de Mauro. Cogió el teléfono de la mesa de Lokis e hizo una llamada.

-Mauro. Bien.

Colgó. Sonrió, más ampliamente aún.

-Hemos localizado la llamada. Un coche patrulla debe estar ya en el lugar desde donde la han efectuado.

Lokis pensó en su asesino capturado. No le gustó la idea. Decididamente, no le gustó nada.

¡¡¡ CONTINUARÁ !!!